![]()

O garimpo ilegal e o genocídio yanomami

UF: RR

Município Atingido: Amajari (RR)

Outros Municípios: Alto Alegre (RR), Barcelos (AM), Caracaraí (RR), Iracema (RR), Mucajaí (RR), Santa Isabel do Rio Negro (AM), São Gabriel da Cachoeira (AM)

População: Povos indígenas

Atividades Geradoras do Conflito: Atuação de entidades governamentais, Atuação do Judiciário e/ou do Ministério Público, Barragens e hidrelétricas, Hidrovias, rodovias, ferrovias, complexos/terminais portuários e aeroportos, Madeireiras, Mineração, garimpo e siderurgia, Monoculturas, Pecuária

Impactos Socioambientais: Alteração no regime tradicional de uso e ocupação do território, Assoreamento de recurso hídrico, Contaminação ou intoxicação por substâncias nocivas, Desmatamento e/ou queimada, Erosão do solo, Falta / irregularidade na autorização ou licenciamento ambiental, Falta / irregularidade na demarcação de território tradicional, Falta de saneamento básico, Incêndios e/ou queimadas, Invasão / dano a área protegida ou unidade de conservação, Poluição atmosférica, Poluição de recurso hídrico, Poluição do solo, Poluição sonora

Danos à Saúde: Alcoolismo, Desnutrição, Doenças não transmissíveis ou crônicas, Doenças transmissíveis, Falta de atendimento médico, Insegurança alimentar, Piora na qualidade de vida, Violência – ameaça, Violência – assassinato, Violência – coação física, Violência – lesão corporal, Violência psicológica

Síntese

O povo Yanomami constitui um dos povos indígenas de recente contato mais populosos da América do Sul, de acordo com a Survival Internacional e com o Instituto Socioambiental (ISA). Segundo dados da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), a Terra Indígena Yanomami (TIY) tem área de 9.664.975,4800 hectares (ha) e sua população distribui-se entre os estados de Roraima (RR) e Amazonas (AM).

Em Roraima, áreas dos municípios de Amajari, Alto Alegre, Mucajaí, Caracaraí e Iracema compõem a TIY. Já no Amazonas, a TI abrange Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira.

Os povos Yanomami, entretanto, não obedecem à lógica das fronteiras internacionais entre Brasil e Venezuela, já que foram atravessados por elas de forma arbitrária, encontrando-se também em extensões territoriais do país vizinho. Na Venezuela, o território do povo Yanomami abrange a Reserva da Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare.

A mais remota notícia sobre os Yanomami data de 1787, como relata o historiador Pedro Agostinho em “A questão Yanomami: Dois Caminhos para a Política Indigenista (1981)”. Ali, ele caracteriza a ocupação da Terra Indígena como imemorial, ao abrigo do art. 198 da Constituição de 1967, que resguarda para os índios seu exclusivo usufruto.

Já a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 231, parágrafo 2°, diz: “As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes”.

Bruce Albert e Gale Gomez, em “Saúde Yanomami, um manual etnolinguístico” (1997), afirmam que, na tradição oral Yanomami e nos documentos mais antigos que mencionam esse grupo, o centro histórico do seu habitat situa-se na Serra Parima, divisor de águas entre o alto Orinoco (Venezuela) e o alto Parima (Roraima).

O movimento de dispersão do povoamento Yanomami a partir da Serra Parima em direção às terras baixas circunvizinhas começou, provavelmente, na primeira metade do século XIX, após a penetração colonial no alto Orinoco e nos rios Negro e Branco, na segunda metade do século XVIII.

A configuração contemporânea do território Yanomami tem sua origem nesse antigo movimento migratório. A expansão geográfica foi possibilitada, a partir do século XIX e até o começo do século XX, por um grande crescimento demográfico, entre 1% e 3% anuais.

Na segunda metade do século XX, entretanto, diversas invasões ao território indígena por garimpeiros, agentes do Exército Brasileiro, pessoas envolvidas na construção de obras de desenvolvimento – como a rodovia Perimetral Norte BR-210 – e empresas mineradoras interessadas na exploração do ouro e cassiterita descobertos na região pelo Projeto Radar da Amazônia (Radam), em 1975, promoveram grave diminuição demográfica da população dos Yanomami.

Ademais, também na época da Ditadura Militar, diversas doenças como malária, sarampo, doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), coqueluche e desnutrição dizimaram o povo Yanomami em várias aldeias entre 1970 e 1980, principalmente. O relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV), lançado em 10 de dezembro de 2014, também denuncia como o Estado brasileiro foi responsável pela violência nos territórios indígenas.

Em 1993, os Yanomami foram vítimas de um massacre que ficou conhecido na justiça brasileira como o primeiro caso de genocídio a ser oficialmente reconhecido no País, o “massacre de Haximu”, que vitimou 16 indígenas em decorrência de conflitos com garimpeiros ilegais invasores de suas terras.

Entre as décadas de 2000 e 2010, os Yanomami foram se fortalecendo por meio de diversos encontros locais e regionais, como participações na Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, para denunciar a continuidade dos projetos desenvolvimentistas em seu território. O xamã e ativista Davi Kopenawa Yanomami e seu filho, Dário Vitório Kopenawa Yanomami, tornaram-se porta-vozes desse povo desde a criação da Comissão pela Criação do Parque Yanomami (CCPY), na década de 1980, e da Hutukara Associação Yanomami (HAY), em novembro de 1994.

A maior ameaça relacionada à mineração e ao garimpo em terras Yanomami, no entanto, reflete-se também a partir de projetos de lei e decisões governamentais. Como exemplos, temos a atuação do então senador Romero Jucá, que atuou como presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) de maio de 1986 a setembro de 1988 e, após dez anos, já como deputado federal, propôs o Projeto de Lei 1610/1996, que dispõe sobre a exploração e o aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas.

Ainda durante a campanha e no período em que esteve como presidente da República, Jair Bolsonaro anunciou publicamente uma proposta de abertura das terras indígenas para exploração da mineração, mas principalmente do garimpo; o que fica evidente a partir do Projeto de Lei 191/2021, entregue ao Congresso Nacional em fevereiro de 2021, com o intuito de legalizar o garimpo e a instalação de outros empreendimentos em TIs.

Não apenas as políticas, mas os discursos explícitos do então presidente Bolsonaro, têm incentivado a invasão ao território Yanomami, acirrando os conflitos entre indígenas e garimpeiros, que têm como resultados mais imediatos ataques, ameaças e mortes, mas, a longo prazo, também geram outros problemas, como conflitos internos, contaminação do território e das pessoas, dificuldade de acesso a direitos sociais e desnutrição severa.

Em novembro de 2020, Bolsonaro afirmou que a TI Yanomami não deveria existir, segundo noticiado pelo Brasil de Fato (2022): “A reserva Yanomami. Tem mais ou menos 10 mil índios. O tamanho é duas vezes o Estado do Rio de Janeiro. Justifica isso? Lá é uma das terras com o subsolo mais rico do mundo. Ninguém vai demarcar terra com subsolo pobre. Agora o que o mundo vê na Amazônia, floresta? Está de olho no que está debaixo da terra“.

Em maio de 2021, Bolsonaro visitou a TI Yanomami, disse que respeitava a decisão dos indígenas contra o garimpo, mas frisou que trabalhava para aprovar a mineração em terras indígenas porque, segundo ele, essa é uma demanda “dos índios”, sem especificar a que grupos se referia (BRASIL DE FATO, 2022).

Somam-se a isso os impactos sociais e ambientais irreversíveis dentro do território Yanomami, como o aumento de casos de prostituição, assédio e estupros contra as mulheres indígenas, consumo de álcool, falta de investimentos na saúde indígena ou de fiscalização de crimes ambientais.

É o caso, por exemplo, do que vem ocorrendo no rio Uraricoera, principal via de acesso dos invasores nas terras indígenas e caminho de logística da exploração ilegal e descontrolada de ouro. Em âmbito estadual, o garimpo também tem a chancela do governador reeleito de Roraima (2022), Antonio Denarium (Progressistas), responsável pela Lei Estadual n° 1453/2021, que visa autorizar a exploração de minérios sem necessidade de elaboração de estudos prévios.

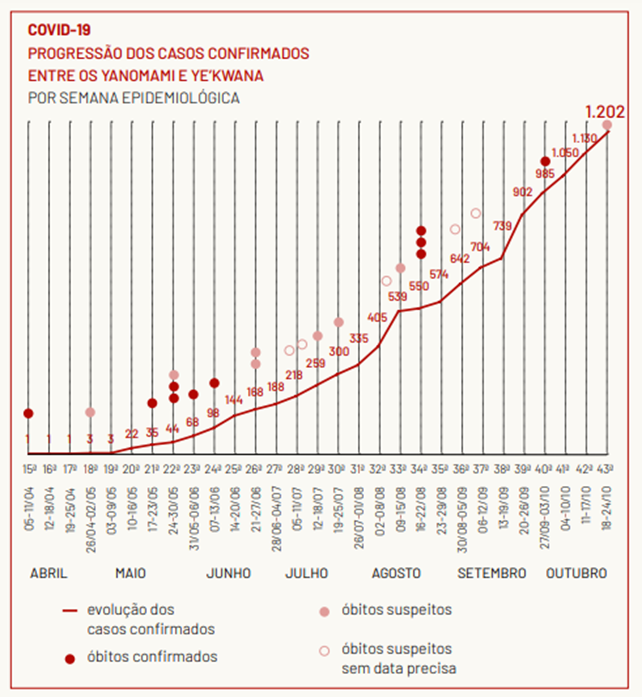

Como se não bastasse, além da endemia da malária, que assola os Yanomami há algumas décadas, a covid-19, doença tornada pandêmica, também adentrou os territórios Yanomami, gerando mais de 30 vítimas fatais até o final de 2020, dentre crianças, jovens e adultos.

A falta de assistência à saúde indígena e o descaso do governo federal e das instituições públicas em elaborarem soluções para o controle do coronavírus no território, acompanhados da intrusão de cerca de 20 mil garimpeiros que invadiram as terras yanomami, acentuam dia a dia a vulnerabilização deste povo às doenças.

Relatório produzido pela Hutukara Associação Yanomami (HAY) revelou uma série de dados impactantes: em setembro de 2021, a área de floresta destruída pelo garimpo ilegal na TI Yanomami superou a marca de 3 mil hectares, um aumento de 44% em relação a dezembro de 2020.

Somente na região do Parima, onde está localizada a comunidade de Macuxi Yano e uma das mais afetadas pela atividade ilegal, foi atingido um total de 118,96 hectares de floresta degradada, um aumento de 53% sobre dezembro de 2020. Além das regiões já altamente impactadas, como Waikás, Aracaçá, e Kayanau, o garimpo avança sobre novas regiões; em Xitei e Homoxi, a atividade teve um aumento de 1.000% entre dezembro de 2020 e setembro de 2021 (AMAZÔNIA REAL, 2022).

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), entre agosto de 2020 e fevereiro de 2022, foram registrados 3.059 alertas de novos pontos de extração mineral na região que compreende a Terra Indígena Yanomami, afetando uma área de 10,86 km². Apenas em janeiro de 2022, foram 216 alertas de garimpo.

Cálculos revelados pelo relatório da HAY apontam que o garimpo ilegal na TI Yanomami cresceu 3.350% entre 2016 e 2021, estando associado ao aumento da malária, da desnutrição infantil, contaminação humana e ambiental por mercúrio e aumento da exploração sexual. São cerca de 16 mil indígenas presentes em 273 comunidades – o equivalente a 56% da população total yanomami. Em sua totalidade, o território Yanomami tem atualmente 29 mil habitantes distribuídos em 350 aldeias.

Em abril de 2022, mais um caso emblemático da crise humanitária e civilizatória dentro da TI Yanomami foi o estupro seguido de morte de uma indígena de 12 anos, na Aldeia Araçacá, e o assassinato de uma criança de três anos, no mesmo episódio.

As crianças e jovens têm sido as maiores vítimas das violências vivenciadas pelos Yanomami, atualizando o colonialismo que persiste na Amazônia e em outros territórios indígenas no Brasil, já que diariamente os garimpeiros ilegais promovem o extermínio povo.

Diante da crise humanitária na TI Yanomami, em maio de 2022, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) solicitou à Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) uma intervenção para propor medidas de proteção do povo . Em julho de 2022, a Corte IDH cobrou do governo federal brasileiro uma resposta sobre as medidas de proteção para o povo Yanomami, considerando que não houve nenhuma reação das autoridades da época.

***

No período entre julho e outubro de 2022, a falta de acesso à saúde na TI Yanomami provocou a morte de nove crianças indígenas. Estudos divulgados pela Fiocruz em agosto de 2022 revelaram que a contaminação de mercúrio em peixes do rio Uraricoera estava acima dos limites de segurança estipulados pela Organização Mundial da Saúde (OMS)

No início de 2023, o recém-criado Ministério dos Povos Indígenas, presidido por Sônia Guajajara, divulgou que cerca de 570 crianças da TI Yanomami foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome nos do governo de Jair Bolsonaro (IHU, 2023).

Nas redes sociais, Guajajara lamentou as mortes: “É muito triste saber que indígenas, sobretudo 570 crianças yanomamis, morreram de fome durante o último governo” (MENEZES, 2023). O Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) no território indígena Yanomami.

Em 25 de janeiro, a Polícia Federal (PF) determinou abertura de inquérito para apurar crimes de omissão e genocídio do governo Bolsonaro diante da crise humanitária vivida pelo povo Yanomami.

Um mês após o governo federal decretar estado de emergência na TI Yanomami, o Ministério da Saúde (MS) divulgou que mais de cinco mil atendimentos médicos foram realizados na região. Em fevereiro de 2023, organizações , entre elas, o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e a Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam-Brasil), participaram da 52º sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU (CDH 52) e denunciaram as violações de direitos dos povos indígenas no Brasil.

Contexto Ampliado

Dados da Fundação Nacional do Índio (atualmente, Fundação Nacional dos Povos Indígenas -Funai) de 1991 estimavam que cerca de 9.900 indígenas viviam na Terra Indígena Yanomami. Segundo levantamento mais recente da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), em 2019 esse número já havia aumentado para 26.780 pessoas. Ou seja, houve um aumento populacional de quase 170% em aproximadamente três décadas.

Pereira da Silva (2015) aponta que os grandes projetos de ocupação da região Amazônica, especificamente a sudeste da Terra Indígena Yanomami, região do Ajarani (município de Caracaraí), se intensificaram a partir da década de 1960 com a intrusão de atividades extrativistas (castanha, peixes, peles etc.) e a chegada mais intensiva de missionários (católicos e protestantes).

A rodovia Perimetral Norte foi uma obra do Plano de Integração Nacional (PIN), no período desenvolvimentista do regime militar, atravessando a Amazônia brasileira desde o Amapá até a fronteira colombiana no Estado do Amazonas. Em fevereiro de 1972, uma das principais preocupações, antes mesmo do início das obras da rodovia, era a presença dos indígenas ao longo do traçado do que viria a ser a BR-210.

O Estado de São Paulo, em 22 de fevereiro de 1973, com a manchete “20 mil índios na Perimetral”, divulgou que a Coordenação Regional da Funai em Manaus reuniria todos os sertanistas da região amazônica para coordenar os trabalhos de atração e pacificação dos indígenas ao longo do traçado da rodovia, identificando, além dos Yanomami, os Tirió e os Marubo.

Essa postura da Funai para com os Yanomami na época foi analisada por Agostinho (1981):

“A Funai optou pela rotineira implantação de Postos Indígenas nas zonas de previsível contacto, apoiadas se possível em vias de fácil acesso. A partir dos Postos far-se-ia a ‘atração’, num antecipar de relações inevitáveis, destinado a estabelecê-las com segmentos da sociedade nacional julgados capazes de lhes atenuar o efeito sobre os índios. Na prática, essa ‘atração’ tem resultado — na BR-210 e na maioria dos pontos onde ocorreu — em aproximar os indígenas da via de penetração, com seus riscos de contágio, exploração e desorganização”.

Em 1973, o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER) publicou os editais de concorrência para a construção da Rodovia Perimetral-Norte, conforme divulgou o jornal O Estado de São Paulo em abril daquele ano. Ainda em 1973, de acordo com o Jornal do Brasil, por conta do fechamento do garimpo no Estado de Rondônia, os garimpeiros partiram em massa para a região da Serra das Surucucus, ao norte de Roraima, onde vivem os Yanomami.

Pereira da Silva (2015) também resgata que, nesse período, a rodovia passou a exercer força de atração indígena e não indígena, principalmente de mulheres Yawaripë (um subgrupo da etnia Yanomami), que acabaram se prostituindo nos acampamentos dos trabalhadores da construtora responsável pela execução do projeto da rodovia.

Sem qualquer preparo, os funcionários da obra entravam em contato com os Yawaripë, transmitindo-lhes doenças como sarampo e catapora, além de doenças venéreas, para as quais os indígenas não possuíam qualquer imunidade, sendo submetidos ao atendimento precário do Posto Indígena improvisado, próximo ao rio Ajarani (SILVA, s/i).

Após 1974, inicia-se uma nova fase de contato interétnico, com ameaças de apropriação de terras indígenas por setores da sociedade nacional, estimulados pelo governo federal. Agostinho (1981) complementa que, ao sul, a BR-210 intensificou o processo, atingindo os povos indígenas das bacias dos rios Ajarani e Catrimani, com reforço do campo de apoio que o levantamento do projeto Radar da Amazônia (Radam) instalou na Missão do Catrimani.

A noroeste, a prospecção de cassiterita na Serra das Surucucus seguiu-se em 1975 de uma frente ilegal de garimpagem, substituída depois pela prospecção oficializada de grandes empresas mineradoras (o autor cita a então estatal Vale do Rio Doce, que, em 2007, após o processo de privatização, passou a se denominar Vale S.A).

A partir de 1975, houve uma aceleração dessa ocupação por meio da implementação de projetos de desenvolvimento regional – justificados com base no discurso desenvolvimentista e de integração econômica da Amazônia -, com o objetivo de servir aos interesses nacionais e das empresas privadas multinacionais.

Em fevereiro de 1975, o jornal O Estado de São Paulo apresentou a reportagem denominada “Decadentes índios aguardam a Funai”, sobre a situação de fome e doença dos Yanomami, responsabilizando os missionários e o contato, sempre prejudicial, como classifica, com as frentes de penetração.

De acordo com a reportagem: “Na Serra dos Surucucus, onde se descobriu indícios de urânio e o projeto Radam mantém uma base de pesquisas, os índios circulam, sujos, famintos, trocando arcos e flechas por pão mofado e roupas velhas, indispensáveis para enfrentar o frio de até oito graus”.

Em março de 1975, o jornal A Crítica aponta que o interventor de Roraima, coronel Fernando Ramos Pereira, na expectativa de que os minerais também fossem encontrados no Território, acusou os Yanomami pelo atraso no desenvolvimento do então Território Federal: “Sou da opinião que uma área rica como essa não pode se dar ao luxo de conservar meia dúzia de tribos indígenas atravancando o seu desenvolvimento”.

Declarações como essa, colocando povos indígenas e quilombolas como responsáveis pelo atraso do desenvolvimento econômico brasileiro, além de racistas, estão profundamente enraizadas na consciência da sociedade nacional, sendo repetidas reiteradamente na História, inclusive atualmente.

Com isso, sempre que há oportunidade de implementar algum projeto desenvolvimentista, seja em benefício do agronegócio, mineração, barragens, hidrelétricas etc., ele concorre com os direitos dos povos originários. Frequentemente, alguns agentes do Estado e as empresas interessadas têm ido a público para tentar justificar, com base no argumento acima citado, a desumanização (por meio da mídia, sobretudo), o esbulho territorial e até o extermínio desses povos.

Em setembro de 1976, o Jornal do Brasil informou que o então ministro do interior (ministério atualmente extinto), Maurício Rangel Reis determinou, por meio de portaria (não informada pela publicação), que o interventor de Roraima, coronel Fernando Ramos Pereira, adotasse as medidas necessárias à imediata paralisação das atividades de garimpo onde futuramente seria demarcada a TI Yanomami, na região da Serra das Surucucus.

Embora à primeira vista essa ação possa parecer uma política de proteção do território dos povos indígenas envolvidos, na realidade, sinalizava a pretensão do governo federal em legitimar a mineração em grande escala em algumas áreas, como veremos adiante.

Assim, em novembro de 1976, após tentativas de expulsão dos garimpeiros na Serra das Surucucus, segundo o jornal O Estado de São Paulo (OESP), a ameaça aos Yanomami passa a ser a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), autorizada por meio de dois alvarás a realizar inspeções em uma área de 10 mil hectares, por meio de uma reunião entre o então ministro de Minas e Energia, Shigueaki Ukui, e dirigentes da empresa estatal.

Em 1977, a Folha de São Paulo (FSP) divulgou que uma epidemia de sarampo havia matado 68 Yanomami, conforme informado por funcionários da Secretaria de Saúde de Roraima, nas regiões dos rios Catrimani e Almada. Os funcionários ergueram um hospital de emergência nas margens da rodovia BR-210, enviando medicamentos e alimentação para as aldeias atingidas.

A resposta dos Yanomami, segundo a reportagem, contudo, foi a saída das aldeias e o exílio na mata, evitando assim que o alastramento da doença acabasse dizimando sua população:

“Os funcionários da Funai em Boa Vista contam que a doença foi levada até os Yanomami pelos gaiteiros, nome que identifica os caçadores de pele de animais selvagens, que, no começo do inverno ao final de março, infestavam a região de Catrimani e seus afluentes, burlando a vigilância da ação religiosa, da Funai e do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF)”.

No ano de 1978 é criada a Comissão Pró-Yanomami (CCPY), originalmente denominada Comissão pela Criação do Parque Yanomami. Trata-se de uma organização não governamental brasileira sem fins lucrativos dedicada à defesa dos direitos territoriais, culturais e civis dos Yanomami.

De acordo com o histórico em seu site, o primeiro objetivo da entidade foi lutar pela demarcação da Terra Indígena Yanomami por meio de uma longa e ampla campanha nacional e internacional. Defendia a importância de uma demarcação em área contínua e, nos anos posteriores, foi obrigada a se posicionar contra as tentativas do Estado de demarcação em áreas descontínuas (ou em ilhas).

Em maio de 1979, de acordo com o OESP, a Funai se posicionou contrariamente à instalação de um garimpo de cassiterita na região da Serra das Surucucus, temendo o acirramento dos contatos conflituosos e da violência dos garimpeiros contra os Yanomami. Na época, segundo a Funai, nessa área viviam 3.600 Yanomami, distribuídos em 76 aldeias.

Segundo o próprio órgão, a reativação do garimpo só poderia ocorrer em condições muito especiais, considerando a presença da equipe da Funai, com a realização de uma campanha de vacinação e um trabalho de conscientização dos garimpeiros.

Em agosto de 1979, Carlos Drummond de Andrade escreve para a FSP um artigo com o título “Não deixe acabar com os Yanomami”:

“Os Yanomami correm no momento um grande risco e estão precisando de você. Não é necessário voar até lá para ajudá-los. Basta primeiro que você tome conhecimento da existência deles. Do modo de viver que lhes é peculiar. E da situação que enfrentam, sem garantias e sem possibilidade de autodefesa. De posse destes dados cabe a você interessar-se pelo projeto de um grupo de antropólogos, juristas, mestres e jornalistas, que visa proteger a vida pacífica dos yanomami nos locais que habitam dentro do tipo de cultura que é tradicionalmente o deles.

Este projeto ou anteprojeto é obra séria de particulares, foi encaminhado ao Ministro do Interior Mário Andreazza no último 28 de julho. Precedendo de rigoroso estudo científico do problema, propõe ele a criação do Parque Indígena Yanomami e área comum ao Território de Roraima e do Estado do Amazonas onde vivem estes brasileiros.

Esta é a única maneira de salvar a comunidade social e cultural destes homens, mulheres e crianças que desde 1974 vem sofrendo as consequências do processo de expansão econômica da Amazônia em sua parte negativa, sem se beneficiar com suas possíveis vantagens.

A abertura da perimetral Norte, BR 210, sem os necessários cuidados de saúde, levou àquela região gripe, sarampo, tuberculose, moléstia de pele e doenças venéreas.

Nos primeiros cem quilômetros do trecho Caracaraí-Içana, 13 aldeias indígenas mapeadas em 1970 e registradas em 1972, por levantamento aero fotográfico do projeto RADAM Brasil, reduziram-se a 8 míseros grupinhos de doentes à beira da estrada, segundo levantamento da Funai em 1977. Missionários em atividade atenderam 4.596 enfermos durante 38 meses antes da chegada dos primeiros trabalhadores da Estrada. Em igual período, após o avanço da rodovia, o número subiu a 18.488. Em três anos, as infecções virais multiplicaram-se por 8.

O garimpo irrompeu como outra modalidade de doença subtraindo dos Yanomami mais de 150 toneladas de cassiterita. Os índios reagiram, houve conflitos e as autoridades fizeram recuar os garimpos, interrompendo-se as obras da perimetral Norte. De tudo isso resultou o saldo da morte de várias pessoas.

Em 1979, a Companhia Vale do Rio Doce, que devia ficar quieta em Itabira, Minas Gerais, cuidando de seus interesses locais, se apressa para explorar a cassiterita antes explorada ilegalmente pelos garimpeiros. Anuncia-se a próxima chegada de 300 funcionários da empresa sem que se cogite a vacinação prévia dos 3.800 Yanomami. E a perimetral Norte vai prosseguir, fornecendo do espaço à colonização. Topógrafos percorrem o território Yanomami, demarcando lotes em terras insofismavelmente, pertencentes aos índios.”

Em 1980, a Companhia de Desenvolvimento de Roraima (Codesaima) fez um requerimento de 20 mil hectares na comunidade de Santa Rosa, no município de Amajari, para exploração de ouro. Em consequência, em fins do mesmo ano, milhares de homens alcançavam o garimpo de Santa Rosa, entrando clandestinamente na região pelos rios, ocasionalmente utilizando aviões.

Em março de 1980, segundo reportagem de Carlos Lupi para a Folha de São Paulo, o governo brasileiro começaria a ser oficialmente notificado por governos com representatividade na Organização das Nações Unidas (ONU) para pôr fim à política genocida que mantinha contra as nações indígenas brasileiras há vários anos.

O antropólogo norueguês Kaige Kleivan, assessor do Conselho Mundial dos Povos Indígenas, reconhecido pela ONU, deu entrevista à reportagem, e avaliou a questão do genocídio indígena no Brasil da seguinte forma:

“O governo brasileiro pode começar a se preparar porque as pressões que vai receber para pôr fim à terrível e absurda situação das nações indígenas no Brasil e aos crimes de que são vítimas, com o aval das autoridades, vão ganhar força internacional. E o governo não poderá sequer retrucar nos organismos internacionais que esta política genocida é uma questão interna brasileira. Tais crimes, que vêm ocorrendo há vários anos, impunemente, tornaram-se agora uma questão internacional. Ninguém no mundo, nenhum país do mundo que tenha o mínimo de respeito aos direitos humanos, aceitará a argumentação de que a questão do índio brasileiro é questão interna neste país”.

Essa questão interna, avaliou Kleivan na reportagem, é típica da forma como os países latino-americanos então trabalhavam com a questão indígena: como uma justificativa para massacres. Sobre a nação Yanomami, o antropólogo afirmava que eles:

“…vêm sendo escorraçados com o aval do governo brasileiro, há vários anos, tendo suas terras ocupadas ilegalmente, com inúmeros índios assassinados impunemente. Uma situação que vem desde 1974, quando o massacre dos índios desta nação se tornou mais evidente, principalmente do ponto de vista médico-clínico. O contato feito com estes índios no Brasil é criminoso e é uma forma de massacrá-los. Os Yanomami têm sido virtualmente exterminados nos contatos mantidos pela Funai, no Brasil. Neste sentido, tenho acusações sérias à Funai. O Brasil tem os mais famosos especialistas em prevenção de doenças tropicais no mundo.

Alguns destes especialistas médicos revelaram à Funai, há mais de 6 anos, que, se o órgão continuasse com sua absurda política de aproximação com os Yanomami, uma epidemia de sarampo poderia dizimar em dois meses apenas a metade da população Yanomami. Os índios desta nação, apesar dos avisos médicos à Funai, já sofreram epidemias desta doença, uma em 1974 e outra em 76 e, nestas epidemias, morreram mais de dois mil índios. A doença foi levada à nação indígena na abertura da Perimetral Norte, o governo nada fez para evitar esta chacina abominável, inconcebível com qualquer posição democrática. Enquanto o governo brasileiro estiver fazendo e promovendo massacres deste tipo contra os povos índios do Brasil, não pode se dizer aberto politicamente, e não pode se considerar democrata. Isso é vergonhoso pro Brasil”.

No mês de julho de 1980, o Jornal da Tarde expôs a ameaça da cegueira sobre a população indígena do Norte do País, quando o Diário Oficial da União publicou que havia uma autorização do Ministério de Minas e Energia para que as empresas Tapajós e Guaíba realizassem a prospecção de titânio em áreas do então território federal de Roraima. Esta publicação, porém, passou despercebida pelo público por quase dois meses.

Foi apenas durante o 32° Congresso Brasileiro pelo Progresso da Ciência que os antropólogos denunciaram essa ameaça. A questão preocupante para os antropólogos e servidores envolvidos na proteção dos Yanomami era que essa área, localizada na Serra de Couto de Magalhães, iria ocupar o centro do projeto para criação do Parque Indígena Yanomami.

Embora essas duas áreas liberadas estivessem fora da área indígena até então reconhecida pela Funai, a área de prospecção da Tapajós, uma subsidiária da Construtora Paranapanema, ficava a apenas 10km das primeiras aldeias da região. A empresa Guariba, subsidiária da construtora Andrade Gutierrez, por sua vez, ficava a 30km, perto da Serra das Surucucus, onde viviam cerca de 4 mil Yanomami, sem contato e nunca imunizados.

Portanto, um verdadeiro desastre, conforme considerou a fotógrafa Claudia Andujar à reportagem. Os participantes daquele congresso também denunciaram a paralisação do projeto de criação do Parque Indígena Yanomami.

Foto 1 – Papiú, Roraima, 1983. Foto: Cláudia Andujar. Disponível em: https://bit.ly/3iiHGSK. Acesso em: 02 de jun.2021.

Em reportagem do Estado de Minas, de 30 de julho de 1980, o médico e professor titular do curso de Oftalmologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Rubens Belfort Matos Júnior, denunciou, no V Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira, a situação gravíssima dos indígenas Yanomami, muitos dos quais atingidos por oncocercose, doença parasitária transmitida pelo mosquito do gênero simulium, uma variação do borrachudo e produzida pelo nematódeo Onchocerca volvulus, que se instala no tecido subcutâneo (abaixo da pele) das pessoas atingidas (saiba mais sobre a doença aqui).

Essa doença é considerada uma das cinco maiores causas de cegueira em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo o especialista, 50% da população Yanomami pesquisada fora acometida por esse tipo de infecção nas córneas. Por essa ameaça, o professor alertou o governo brasileiro para que não abrisse a região para a colonização.

“Infelizmente ainda não existe uma política baseada no controle das doenças tropicais no Brasil. Aqui, as pesquisas variam de ministro para ministro, as coisas, os programas mudam como o vento, e, quando existir um plano, talvez os Yanomami não existam mais. Mais uma vez, a solução para isso, como alertado, foi a necessidade da criação do parque nacional Yanomami. A África é o continente mais atingido, o que é responsável por graves consequências econômicas, pois há o despovoamento do vale dos rios, as zonas mais férteis dos trópicos, em consequência da cegueira”.

De acordo com matéria publicada pelo jornal O Globo em 16 de abril de 1981, além dessa ameaça à saúde dos Yanomami, eles eram prejudicados territorialmente devido a uma proposta do governo federal de estabelecer reservas descontínuas para a etnia. Segundo o Conselho Indigenista Missionário (Cimi):

“A criação de reservas descontínuas para os índios Yanomami contradiz inteiramente as declarações do Ministro do Interior, Mário Andreazza, do presidente da Funai, o coronel Nobre da Veiga, e da presidência da República, que sempre asseguraram a criação de parque de áreas contínuas”, disse Paulo Suess, secretário executivo do Cimi na época.

A informação de que os estudos desenvolvidos pela Funai, CSN [Conselho de Segurança Nacional], Sema [Secretaria Especial do Meio Ambiente, antecessora do Ibama] e IBDF previam a criação de áreas descontínuas foi do secretário geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Luciano Mendes de Almeida.

Nesse estudo, representantes do governo federal alegavam que a criação de parque contínuo era desaconselhável por supostamente ocasionar problemas de segurança nacional, já que poderia criar dificuldades com a Venezuela, visto que a Serra das Surucucus interpenetra no território nacional venezuelano. Era sugerida, portanto, a criação do parque como conjunto, com a Ilha Yanomami, e guarnição de tropas federais nos corredores, evitando ocupação predatória da zona, entrada indiscriminada de “civilizados” – conforme classificava o CSN na época – e o desequilíbrio do ecossistema.

Nessa proposta para o território Yanomami priorizava-se a ampliação das atividades econômicas ambicionadas pelo Estado, o que incentivaria o povoamento da região. Em reportagem do jornal Estado de São Paulo, de 22 de abril de 1981, a manchete apresentava: “Roraima oferece suas terras de graça”, anunciando para o povo nordestino que quem quisesse transferir-se para o Território de Roraima receberia terras e outros incentivos para a exploração agrícola, inclusive podendo fazer a mudança gratuitamente.

O objetivo do governo federal era promover a expansão da agricultura como atividade econômica e a abertura de mais terras para a mineração, superando um “atraso de 200 anos”, conforme classificava o jornal. Alegava-se que, com a abertura de estradas e o incentivo às atividades econômicas descritas, os problemas entre latifundiários e indígenas estariam resolvidos.

No trecho “o progresso depende da exploração da riqueza mineral”, a reportagem ainda afirma que o desenvolvimento econômico do território de Roraima estava, em parte, condicionado ao cumprimento pela Funai de uma portaria dos Ministérios do Interior e de Minas e Energia definindo o processo pelo qual seriam concedidas permissões às empresas estatais para desenvolver pesquisas e minerações em áreas indígenas.

Em 10 de novembro de 1983, o então presidente João Batista Figueiredo promulgou o Decreto n º 88.985, abrindo as terras indígenas à mineração. De acordo com Rocha (1994), apoiado em informações veiculadas nos meios de comunicação na década de 1980, as pressões contra os Yanomami aumentaram, embora com variações de táticas por parte dos setores envolvidos.

O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) previu o aumento no número de conflitos caso a Funai viesse realmente a celebrar o convênio com a Companhia de Desenvolvimento de Roraima (Codesaima) para que esta pudesse explorar o território, rico em cassiterita, um mineral do qual se extrai principalmente o estanho.

Também nesse mês, o Jornal do Brasil publicou que cinco indígenas Yanomami e um garimpeiro morreram em confronto em Cachoeira da Estrada, em consequência de disputas por terras, conforme denunciado pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi). Eram Yanomami do subgrupo Moxihatëtëmathëpë, das áreas situadas entre os rios Catrimani e Apiaú. Em reação, os Yanomami mataram o garimpeiro.

Em dezembro de 1984 começa um novo surto de um vírus até então desconhecido, mas que causou a morte de vários Yanomami na Serra das Surucucus, de acordo com o Diário do Grande ABC. Em janeiro de 1985, o então presidente da Funai, Nelson Marabuto, demitiu o chefe da 10ª Delegacia Regional do órgão, então responsável pela atenção à saúde indígena, situada em Boa Vista/RR, por ele não ter comunicado à direção da Funai a morte das pessoas vítimas da epidemia.

Segundo Marabuto, o delegado, além de tirar férias em meio a um problema grave, o fez sem comunicar os óbitos. Claudia Andujar, uma das fundadoras da Comissão de Criação do Parque Yanomami (CCPY), enviou uma carta para um sertanista (cujo nome não é revelado na fonte) comunicando que a epidemia já matara 10 pessoas, provocando a procura de mais de 300 indígenas ao posto médico local.

Nessa epidemia, os sintomas eram dores de cabeça, dores no corpo e febre. De acordo com Claudia Andujar, suspeitava-se de que a epidemia fora causada por garimpeiros invasores do território indígena.

O dossiê da CCPY de 1985 expõe que seus integrantes empreenderam esforços para defender a criação do Parque Yanomami diante dos representantes da chamada “Nova República”, que estava para se instalar no País com a perspectiva de redemocratização e fim do regime militar. Nesse período, as agressões à área Yanomami tornaram-se tão violentas que a CCPY se viu compelida a lutar contra os garimpos clandestinos que se instalaram na área, a nível nacional e internacional.

Coalizões com deputados que apoiavam a causa de criação do Parque, como Marcio Santilli, citado no dossiê, além de contatos com o primeiro e segundo escalão do governo de José Sarney (então no Partido da Frente Liberal – PFL-MA), foram as ações necessárias, segundo consta entre a equipe da CCPY, para consolidar a campanha e angariar apoiadores.

No dia 17 de fevereiro de 1985, a Folha de Boa Vista, O Estado de São Paulo, A Crítica e outros jornais divulgaram a invasão de garimpeiros na Serra das Surucucus, equipados com pick-ups para entrar no território pela Estrada Apiaú. Os garimpeiros foram encontrados na fazenda São Luiz, de propriedade da vereadora Maria de Lourdes Pinheiros, e seriam levados para a Serra das Surucucus por cinco aviões.

As polícias Civil e Militar impediram o transporte, surpreendendo a ação antes que pudessem decolar. Os garimpeiros foram mobilizados com panfletos distribuídos na periferia do estado, e que informavam sobre a reabertura de garimpos do Ericó e Santa Rosa, na região das Surucucus.

Para a Comissão de Criação do Parque Yanomami, a invasão da Serra das Surucucus foi um ato de violência contra o povo Yanomami, e havia a ameaça de genocídio indígena caso os garimpeiros não fossem impedidos de atuar naquela área. Além disso, a invasão representava uma desobediência à ordem pública e à Portaria GM025/1982, assinada pelo ministro do interior Mário Andreazza, que interditou a área prevista para a reserva indígena Yanomami.

O relato da CCPY sobre a invasão está reproduzido abaixo:

“Em 1º de fevereiro de [19]85, fundou-se a Associação dos Faiscadores e Garimpeiros do Território Federal de RR, com 824 membros, e no dia 12 foi eleita a Diretoria, com José Altino na Vice-presidência da Associação. O momento também serviu para acertar os detalhes da ocupação imediata de Surucucus.

No dia 14, foi deflagrada a operação; o país entrava na folia carnavalesca. A investida começou com a chegada de 5 aviões no período de duas horas, trazendo 60 dos 3.000 garimpeiros previstos para a tomada da Serra. Dos 60 homens embarcados na fazenda da vereadora Lourdes Pinheiro, ex-presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, três portavam uniformes de combate e armas automáticas e tinham treinamento em aviões de combate paramilitares (Porantim, março/1985).

José Altino liderava a operação com o apoio de um ‘alto comando’ em Brasília e de elementos do governo do Amazonas e do próprio Território de Roraima. A CCPY aciona as instituições de apoio para alertar o Ministério da Justiça, em Brasília, no sentido de tomar as medidas cabíveis para conter os invasores.

No dia 19, a Funai retira-os da área, com o auxílio do governador de Roraima e das polícias Militar e Federal. José Altino é preso em flagrante, mas enfrenta processo em liberdade. Em suas declarações à imprensa local, o líder garante que no próximo verão os garimpeiros estarão lá em cima na Serra”.

Em 21 de fevereiro de 1985, o jornal O liberal noticiou que a Polícia Militar realizou a retirada dos 60 garimpeiros na região; a Polícia Federal, por sua vez, ouviu sobre os mandantes da invasão, especialmente os pilotos contratados para fazer o transporte dos garimpeiros até a Serra das Surucucus. A partir dos depoimentos, os policiais estabeleceram que o organizador da invasão fora o fazendeiro José Altino Machado.

Em 29 de março de 1985, a Folha de Boa Vista divulga que a tuberculose vinha matando os Yanomami com a reabertura da pista de pouso de Boas Novas. A reportagem informava que a mão de obra Yanomami estava sendo utilizada no garimpo. Falando apenas rudimentos do português, no entanto, eram constantemente enganados na hora das trocas.

A maioria dos garimpeiros, indígenas e não indígenas, era informal e empregava as próprias famílias na exploração mineral ou no cultivo de suas roças. O ouro era comercializado nas cantinas de Santa Rosa, ou no posto que a Funai mantinha na área. O dinheiro raramente entrava nas transações, já que era trocado por artigos diversos, como combustível, vestuário, ferramentas e até remédios.

Em maio de 1985, o ministro da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, Nelson Ribeiro, recebeu em Brasília um Dossiê da CCPY em que a entidade defendia a criação do Parque Indígena Yanomami. Segundo Claudia Andujar, a criação do parque indígena expandiria também a área do Parque Nacional do Pico da Neblina.

Cabe ressaltar que Claudia Andujar é reconhecida internacionalmente por seu trabalho de fotojornalista. Nascida na Suíça, Andujar é sobrevivente do Holocausto, quando parte de sua família foi assassinada nos campos de concentração de Auschwitz e Dachau. Residente no Brasil desde a década de 1950, a observação do modo de vida, das tradições e lutas dos yanomani tem sido o fio condutor de sua carreira.

Participou do grupo em defesa da criação da reserva yanomami, a Comissão Pró-Yanomami, e coordenou a campanha pela demarcação das terras indígenas. Na visão de Thyago Nogueira, curador de uma exposição com cerca de 300 obras do seu acervo, exibida no Instituto Moreira Salles (2018-2020), os anos de dedicação de Andujar ao seu trabalho fizeram com que seu interesse jornalístico se transformasse em “interpretação radicalmente original da cultura (yanomami)” (BBC NEWS BRASIL, 2023).

Ainda naquele ano, o governo federal lança o Programa Calha Norte (PCN), criado pelas Forças Armadas para a Região Norte do Brasil, e que previa a ocupação militar de uma faixa do território nacional situada ao norte das calhas dos rios Solimões e Amazonas. A Secretária-geral do Conselho de Segurança Nacional elenca uma série de medidas, julgadas necessárias pelo governo de José Sarney, para sua implantação.

Dentre elas, destaca-se a “definição de uma política indigenista apropriada à região, tendo em vista a faixa de fronteira”. De acordo com a página do PCN no site do Ministério da Defesa, “o PCN engloba 85% da população indígena brasileira em uma área que corresponde a 99% da extensão das terras indígenas”.

Nas seis regiões selecionadas para ações imediatas na faixa de fronteira, inclui-se a “área dos índios Yanomami”. De acordo com o Cimi e a Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB), em 1986, a sociedade brasileira tomou conhecimento desse programa.

Em março de 1986, a Folha de São Paulo divulga o primeiro encontro de caciques Yanomami, reunindo tuxauas (chefes indígenas) e representantes de 14 unidades Yanomami de Roraima e Amazonas. O encontro deu-se no Posto Indígena Demini, no km 211 da Rodovia Perimetral Norte (Amazônia), no sopé da Serra dos Ventos – região chamada de Watoriktheri pelos Yanomami.

De acordo com o senador Severo Gomes – um dos convidados especiais segundo o Boletim Urihi nº 04 –, na reunião tratou-se da criação do parque e da violência dos garimpeiros, que estariam sistematicamente invadindo o território.

A Folha de São Paulo, em 31 de dezembro de 1986, publica que uma das intenções do Exército para o Projeto Calha Norte era “harmonizar as relações entre as populações”. Em fevereiro de 1988, o governo lança o Plano de Emergência Yanomami, chamado Plano de Emergência Índio-Garimpeiro, que passou a vigorar naquele mês a partir de uma operação conjunta (Funai e Governo de Roraima) que visava bloquear a entrada de novos garimpeiros na área indígena.

De acordo com o jornal A Crítica, para garantir a segurança do local, o governo federal enviou um grupo de policiais e soldados, autorizados pela Funai. O Plano passou a ser executado a partir da assinatura de um convênio entre a Funai e o governo de Roraima, com o objetivo de evitar conflitos.

Na realidade, por meio do Programa Calha Norte – avaliam o Cimi e a CNBB -, o Estado brasileiro criou segurança para investimentos do grande capital na fronteira amazônica, integrando-a economicamente ao resto do País. Com a finalidade de afastar obstáculos a tais empreendimentos impostos pela resistência dos povos indígenas, demarcaram-se porções isoladas de terra para: “1 – concentrar os índios em pequenos núcleos populacionais, submetendo-os a condições de dependência e acarretando consequentemente a perda de sua identidade étnico-cultural; 2 – liberar o restante da terra indígena para a exploração econômica” (CNBB, Cimi, 1988).

Em 1988, os acordos entre governo federal e as empresas mineradoras provocaram mais conflitos nas terras dos Yanomami. Relatório da Comissão Nacional da Verdade aponta o Estado como principal responsável pelo genocídio que se intensifica durante a Ditadura Militar, mas continua mesmo após iniciado o processo de redemocratização do Estado brasileiro.

O relatório cita como exemplo a notícia publicada, em 20 de agosto de 1988, pelo jornal O Liberal, segundo a qual “só empresas poderão minerar na área habitada pelos Yanomami”. De acordo com Romero Jucá, então à frente da Funai, algumas áreas, porém, ficariam liberadas para os garimpeiros.

O documento também acusa o governo de, no dia 18 de novembro de 1988, por meio da portaria interministerial nº 250, reduzir a área Yanomami em 70% e dividir os 30% restantes em 19 áreas descontínuas. Naquela época, a CNBB defendia a reversão do quadro por meio da revogação da referida portaria, e a demarcação em área contínua nos limites pré-estabelecidos pela portaria da Funai 1817, de 18 de janeiro de 1985, numa área de 9 milhões de hectares e 90 mil metros quadrados.

Em 1990, o então jovem xamã Davi Kopenawa Yanomami, ao ser entrevistado por Bruce Albert, falou sobre a epidemia que assolava o território por causa da invasão garimpeira:

“Vou te dizer o que nós pensamos. Nós chamamos estas epidemias de xawara. A xawara que mata os Yanomami. É assim que nós chamamos epidemia. Agora sabemos da origem da xawara. No começo, nós pensávamos que ela se propagava sozinha, sem causa. Agora ela está crescendo muito e se alastrando em toda parte. O que chamamos de xawara, há muito tempo nossos antepassados mantinham isto escondido.

Omamë [o criador da humanidade yanomami e de suas regras culturais] mantinha a xawara escondida. Ele a mantinha escondida e não queria que os Yanomami mexessem com isto. Ele dizia: ‘Não! Não toquem nisso!’ Por isso ele a escondeu nas profundezas da terra. Ele dizia também: ‘Se isso fica na superfície da terra, todos Yanomami vão começar a morrer à toa!’

Tendo falado isso, ele a enterrou bem profundo. Mas hoje os nabëbë, os brancos, depois de terem descoberto nossa floresta, foram tomados por um desejo frenético de tirar esta xawara do fundo da terra, onde Omamë a tinha guardado. Xawara é também o nome do que chamamos booshikë, a substância do metal, que vocês chamam ‘minério’. Disso temos medo. A xawara do minério é inimiga dos Yanomami, de vocês também. Ela quer nos matar.

Assim, se você começa a ficar doente, depois ela mata você. Por causa disso, nós, Yanomami, estamos muitos inquietos. Quando o ouro fica no frio das profundezas da terra, aí tudo está bem. Tudo está realmente bem. Ele não é perigoso. Quando os brancos tiram o ouro da terra, eles o queimam, mexem com ele em cima do fogo como se fosse farinha. Isto faz sair fumaça dele. Assim se cria a xawara, que é esta fumaça do ouro.

Depois, esta xawara wakëxi, esta ‘epidemia-fumaça’, vai se alastrando na floresta, lá onde moram os Yanomami, mas também na terra dos brancos, em todo lugar. É por isso que estamos morrendo. Por causa desta fumaça. Ela se torna fumaça de sarampo. Ela se torna agressiva e quando isso acontece ela acaba com os Yanomami”.

Em 1989, a CCPY resgata acontecimentos do ano anterior, particularmente na sua segunda metade, considerada pela entidade o ponto alto de todos os problemas gerados a partir da invasão das terras Yanomami pelos garimpeiros, seduzidos pelas notícias do novo Eldorado em que foi transformado o território de Roraima.

Alguns dos principais acontecimentos foram: a retirada das missões religiosas, que há anos auxiliavam os indígenas; a realização de uma campanha desencadeada pelo jornal O Estado de São Paulo defendendo a abertura das terras indígenas às mineradoras; e o reconhecimento do próprio presidente da Funai na época, Romero Jucá Filho, da liberação irregular de mais de 400 alvarás de pesquisa mineral em terras indígenas.

O resultado de todos esses processos foi o aprofundamento do genocídio daquele povo. Segundo a Comissão Nacional da Verdade (CNV), entre 1946 e 1988, pelo menos 8.350 indígenas foram mortos – provavelmente o número é muito maior, segundo afirmam seus relatores, pois os dados da época são escassos e muitas vezes foram encobertos politicamente.

O relatório da CNV também revelou que Romero Jucá foi corresponsável pela morte de centenas de Yanomami ao autorizar a entrada de garimpeiros na Terra Indígena enquanto era presidente da Funai, ao mesmo tempo em que retirava as equipes de saúde da área, permitindo que as epidemias de malária e gripe adentrassem no território indígena junto com o garimpo.

Conforme documento divulgado pela CNV, Jarbas Passarinho (1920-2016), então ministro da Justiça, confessou, em 1993, a sua responsabilidade, a do Estado e a de Romero Jucá no genocídio Yanomami. À época, José Sarney era Presidente da República. O relatório da CNV encontra-se disponível em: https://bit.ly/43ir3Lp.

A Terra Indígena Yanomami foi oficialmente demarcada em 15 de novembro de 1991 e homologada em 25 de maio de 1992 pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Oficialmente, o Estado garantia a esse povo indígena o direito constitucional de usufruto exclusivo de quase 96.650 quilômetros quadrados contínuos, ou cerca de 9,67 milhões de hectares, localizados na fronteira norte dos Estados de Roraima e Amazonas.

Figura 1 – Mapa da TI Yanomami entre Brasil e Venezuela. Fonte: Instituto Socioambiental (2016). Publicado por IHU (2020). Disponível em: https://bit.ly/3uJcFd2. Acesso em: 01 de junho de 2021.

Em 17 de agosto de 1993, entretanto, os Yanomami sofreram com mais um ato de violência contra seu povo, no que foi conhecido como “Massacre de Haximu”, conforme foi veiculado em notícias publicadas na Folha de São Paulo (“Funai Investiga mortes de Yanomamis em RR”), no jornal A Crítica (“Garimpeiros matam e degolam 19 índios”) e no Jornal do Brasil (“Yanomamis denunciam Massacre”). O massacre foi o único caso de genocídio oficialmente reconhecido pelo judiciário brasileiro.

Segundo a antiga Comissão Pró-Yanomami (CCPY), incorporada ao Instituto Socioambiental (ISA), no início de agosto de 1993, começaram os boatos sobre o massacre dos indígenas. A primeira notícia concreta tratando do caso chegou ao conhecimento das autoridades por meio de um bilhete de uma freira que estava em uma região próxima, datado de 17 de agosto de 1993. No dia seguinte, o genocídio foi notícia na mídia nacional e estrangeira, como no The New York Times.

Os sobreviventes relataram que os garimpeiros atacaram os indígenas pela primeira vez em meados de junho, quando quatro homens adultos foram alvejados. Algum tempo depois, disseram que se vingaram matando dois garimpeiros. Por volta dos dias 22 e 23 de julho, garimpeiros cercaram três lados de uma maloca indígena próxima a uma roça abandonada, onde um grupo de Yanomami ali acampado havia saído para buscar pupunha na parte baixa do rio Haximu.

O grupo foi surpreendido por garimpeiros armados de facão, espingardas e revólveres. Só havia um homem adulto no grupo constituído por crianças e mulheres. Os adultos foram mortos a tiros e mutilados com facão. As crianças foram mortas a golpes de facão na cabeça e no peito. Uma mulher idosa foi morta a pontapés. Os sobreviventes disseram que cremaram 11 corpos, e que o corpo de uma mulher não foi cremado por não ter no local um parente que lhe chorasse a morte. É um hábito yanomami cremar seus mortos.

De acordo com o inquérito policial – conduzido pelo delegado da Polícia Federal (PF), Raimundo Cotrin, e que serviu de base para a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) -, o crime de genocídio aconteceu em duas etapas: na primeira, quatro homens foram mortos a tiro, num local dentro da floresta e distante da aldeia, sendo que um corpo não foi encontrado; na segunda, algumas semanas depois, 12 pessoas foram mortas a tiros e mutiladas com facão – sendo um homem adulto, duas idosas, uma mulher, três adolescentes, quatro crianças e um bebê.

Esse segundo grupo já estava fora da aldeia, nos tapiris – choupanas feitas de palha, espécie de residência temporária na qual os Yanomamis se abrigam quando estão andando por dentro da floresta -, o que indicava que estava escondido dentro da mata, temendo novo ataque dos garimpeiros, depois das primeiras quatro mortes.

O massacre de Haximu também foi narrado por Davi Kopenawa Yanomami e Bruce Albert e resgatado no livro “A queda do Céu: Palavras de Um Xamã Yanomami”. Parte do relato compilado nessa obra foi resultado da investigação do crime, também publicado em reportagem da Folha de São Paulo: “Antropólogo revela os detalhes da chacina Yanomami”, em 3 de outubro de 1993.

Outra fonte de informação sobre esse ataque está no dossiê da CCPY: “Haximu, foi genocídio”, de 2001, segundo depoimento dos próprios Yanomami. Anos depois, em 1998, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) anulou o julgamento. Em sua decisão, o TRF-1 alegou que se tratava também de crime doloso contra a vida, e que cabia, portanto, o julgamento ao Tribunal do Júri. O Ministério Público Federal recorreu da decisão ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

De acordo com Adilson Gomes, especialista em Ciências Criminais, em sua análise publicada no JusBrasil (2016), a decisão do STJ, decorrente de apelação feita contra a decisão dada pelo TRF da 1ª Região, restaurou a sentença condenatória do juiz de Roraima. Ficou assim determinada, com a decisão do órgão, a diferenciação entre o homicídio, enquanto crime doloso contra a vida, e o genocídio, enquanto crime contra uma determinada etnia.

Essa diferenciação é importante na medida em que, sendo o genocídio considerado crime contra a Humanidade, conforme tratado internacional do qual o Brasil é signatário, não pode ser julgado por leigos, ou seja, pelo Tribunal do Júri, composto por pessoas de formação não jurídica.

Entre 1996 e 1997, João Pereira de Morais, Pedro Emiliano Garcia (líder do massacre), Eliézio Monteiro Neri, Juvenal Silva e Francisco Alves Rodrigues (que morreu antes de ser preso) foram condenados pela Justiça Federal de Boa Vista entre 19 e 20 anos de prisão pelo massacre na comunidade do rio Haximu. Além do crime de genocídio, eles também foram condenados por outros delitos, como contrabando, ocultação de cadáver, formação de quadrilha e garimpo ilegal.

A primeira sentença condenou apenas os cinco garimpeiros. Os outros continuaram livres por falta de provas. No total, foram denunciados 24 garimpeiros por participação no massacre, mas apenas os cinco condenados foram plenamente identificados. Em 05 de maio de 2022, a PF prendeu, em Boa Vista (RR), Eliézio Neri, foragido, enquanto estava num supermercado.

Em novembro de 1996, o Congresso Nacional instalou uma comissão parlamentar para discutir o PL 1610/1996, do então senador Romero Jucá (que antes presidira a Funai), o qual permitiria mineração em terras indígenas, e que foi amplamente rejeitado pelos povos indígenas brasileiros e pelos Yanomami, em especial. Segundo reportagem de Elaíze Farias para o jornal A Crítica, o PL original de Romero Jucá tem sido objeto de discussão desde sua apresentação.

Nos anos seguintes, ele recebeu algumas emendas e seu teor foi questionado por organizações indígenas e entidades indigenistas, havendo também pressão por parte de mineradoras e garimpeiros pela sua aprovação, pois ele regulamentaria o parágrafo 3º do artigo 231, da Constituição Federal de 1988, abrindo caminho para o garimpo e a mineração em terras indígenas.

Em dezembro de 1997, a CPPY divulga nota explicitando a magnitude dessa ameaça ao território indígena ao destacar que o governo federal, somente no ano anterior, havia gastado em dois meses R$ 1,7 milhão para retirar 750 garimpeiros da área indígena, na Operação Yanomami. No entanto, o projeto de lei de Romero Jucá, ao estabelecer regras de mineração em terras indígenas, fora aprovado no Senado e estava previsto para ser votado na Câmara dos Deputados.

O presidente da Funai em exercício em 1998, Sulivan Silvestre, ao anunciar, no dia 14 de janeiro, os resultados da Operação Yanomami, disse que essa área não deveria ser atingida pelo projeto de Jucá: “O nível de aculturação dos Yanomami não permite qualquer relacionamento com empresas mineradoras. O parecer da Funai sobre o assunto será contra”, declarou ao jornal O Estado de Minas.

Na mesma notícia, o deputado federal Elton Ronhelt, relator do projeto de Jucá na Câmara e vice-líder do governo na época, disse que a Funai não seria ouvida a respeito. “A anuência para o ingresso das mineradoras será dada pelos Yanomami aculturados que sabem falar o português e que querem a melhoria de suas tribos”, disse na época.

Para a CCPY, o deputado, na verdade, estava dando falsas informações sobre o projeto, pois constava no parágrafo 1º do art. 4º que “o edital será elaborado conjuntamente pelos órgãos federais de gestão dos recursos minerais e de assistência ao índio, com base em parecer técnico conjunto caracterizando a área como apta à mineração, e apoiado em laudo antropológico específico”.

Baseando-se em reportagem do Instituto Socioambiental (ISA) de fevereiro de 1998, a CCPY acrescentava que a possibilidade da Funai emitir um parecer contrário à mineração em determinada área indígena constava também no parágrafo 4º do art. 19, que diz que “os requerimentos prioritários poderão ser sobrestados, desde que a atividade mineral seja considerada prejudicial à comunidade indígena afetada, em laudo antropológico ou relatório de impacto ambiental específico”.

Outra desinformação prestada pelo parlamentar na época seria sobre a anuência dos indígenas. A consulta deveria ser realizada na comunidade afetada pela mineração, e não por um “índio aculturado” que pode estar extremamente distante dessa comunidade.

Além disso, aculturamento é um termo genérico, que encontra respaldo apenas no senso comum e nos discursos que visam legitimar socialmente interesses anti-indígenas, já que – antropologicamente falando – não é possível medir o “grau de aculturamento” de um indivíduo ou comunidade.

Reconhece-se atualmente que as relações interétnicas são dinâmicas e ocorrem em ambas as direções (não há garantias que nessas relações os povos indígenas sempre caminharão para absorver elementos da cultura hegemônica e não o contrário). Esse tipo de discurso se baseia em pré-noções etnocêntricas e evolucionistas que não são mais respaldadas pelo campo antropológico, sendo, portanto, consideradas espúrias para basear políticas públicas de quaisquer tipos.

O ano de 1999 e a década seguinte tiveram como principal temática a discussão sobre as políticas públicas em relação à saúde indígena, crucial para a comunidade Yanomami, uma vez que elas não foram inicialmente contempladas pelo decreto Lei 8080/1990 que criou o Sistema Único de Saúde (SUS), sendo necessária uma emenda do então deputado federal Sérgio Arouca, quase dez anos após a aprovação do SUS, criando o que hoje é conhecido como Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (Sasi).

De acordo com a publicação “Lei Arouca, 10 anos de saúde indígena”, entre 1995/1998, o sanitarista e deputado federal Sergio Arouca (que também presidiu a Fundação Oswaldo Cruz entre 1985 e 1989) encaminhou o projeto de lei que veio a ser sancionado em 23 de setembro de 1999 e que, desde então, ficou conhecido como “Lei Arouca” (nº 9.836/99).

Entre outras medidas, a lei transferiu as ações de saúde indígena para a Funasa, onde ela permaneceria até 2010, quando foi criada a Sesai. “Saúde é direito de todos e dever do Estado” (Sérgio Arouca). O capítulo V da norma trata do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (Sasi). No documento está prevista a obrigatoriedade de:

“Levar em consideração a realidade local, as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional”.

De acordo com a referida publicação, o texto prevê, ainda, que “as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e a centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde”. Além disso, determina que “as populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde (CNS) e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso”.

Com o surgimento da nova legislação, incluída no capítulo V da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que estabeleceu o SUS, a responsabilidade formal e de toda a estrutura de Estado relacionada ao atendimento à saúde indígena, incluindo as unidades de saúde, os funcionários, as funções de confiança e os recursos orçamentários, passou a ser da Funasa, órgão executivo do Ministério da Saúde, por meio da portaria Nº 852, de 30 de setembro de 1999 (FUNASA, 2009).

A Funasa, em seu artigo 1° e 2º, estabelece o seguinte:

“Art. 1° – Ficam criados os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, de acordo com a denominação, vinculada administrativa, jurisdição territorial, sede, população, etnias, casas do índio e demais características constantes dos Anexo I a XXXIV.

Art. 2° – Ao Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI compete atuar como unidade de execução das ações destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde do índio, objetivando o alcance do equilíbrio bio-psicossocial, com o reconhecimento do valor e da complementariedade das práticas da medicina indígena, segundo as peculiaridades e o perfil epidemiológico de cada comunidade. Funasa/Ministério da Saúde iniciou, em 1999, a implantação de uma nova política de saúde para os povos indígenas”.

Para a CCPY, isso significou a descentralização dos serviços de atendimento, por meio de parcerias com diversas instituições (prefeituras, estados, ONGs etc.), estruturando os Distritos Sanitários Especiais Indígenas em todo o País.

Um exemplo citado como o mais positivo pelos Yanomami até os dias atuais (2023) foi Urihi-Saúde Yanomami, uma organização não governamental brasileira fundada em setembro de 1999 por membros da Comissão Pró-Yanomami (CCPY) a partir, principalmente, de atendimentos de saúde desenvolvidos desde 1991 nas regiões do Demini, Toototopi e Balawaú, A Urihi estabeleceu um convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e assumiu a responsabilidade pela assistência direta à saúde de aproximadamente 55% da população Yanomami residente no Brasil, ou o equivalente a 6.414 pessoas.

Convênios desse tipo se tornaram comuns em vários territórios indígenas ao longo dos anos 2000, pois, embora a Funasa tenha assumido a responsabilidades sobre o recém-criado Sasi – até então as políticas de saúde direcionadas aos povos indígenas estavam sob responsabilidade da Funai, que realizava ações pontuais -, ela não estava capacitada para tanto, já que sua expertise era no campo do saneamento rural e de campanhas de prevenção de doenças em comunidades rurais, não havendo sequer antropólogos e linguistas nos quadros da instituição, e seus profissionais de saúde não estavam preparados para lidar com a enorme diversidade cultural e linguística que caracteriza os povos indígenas no Brasil.

Assim, embora possam ser considerados “improvisos” de uma instituição despreparada para executar as responsabilidades atribuídas pelo Estado, de acordo com a Urihi, isso resultou numa expressiva melhora da situação de saúde nessas três regiões: redução da incidência de malária e dos coeficientes de mortalidade infantil e geral (cerca de 10 vezes menor do que no ano anterior à assistência permanente), crescimento populacional acumulado de 22% nos últimos seis anos e cobertura vacinal média de 93%.

Por outro lado, nas regiões que a assistência permanente não alcançava pelas restrições do processo de seleção e contratação de recursos humanos, bem como por fatores ligados à administração de recursos e à precária gerência técnica local, segundo a CCPY, isso se traduzia em péssimos indicadores de saúde, tais como altas taxas de morbimortalidade por doenças infectocontagiosas, baixa cobertura vacinal e mortalidade infantil 2,5 vezes maior do que a média nacional.

As equipes da Urihi notificaram, ao longo do ano 2000, um total de 26.240 casos de doenças, dentre elas, a infecção respiratória aguda (IRA) de maior incidência na parcela da população Yanomami e responsável por 41% do total das doenças notificadas, atingindo principalmente a população infantil, segundo a entidade:

“Desta maneira, com os resultados positivos no combate à malária, a IRA passa a ser a doença que oferece o maior risco à vida dos Yanomami e está sendo encarada como uma prioridade no programa de saúde da Urihi.”

Em 2000, conforme a CCPY, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, rejeitou por unanimidade o recurso para rever a condenação dos garimpeiros condenados no massacre de Haximu. Diante da segunda decisão desfavorável, os garimpeiros entraram com embargos alegando que, ao analisar o pedido do Ministério Público Federal, o STJ não havia se manifestado sobre questões constitucionais referentes ao julgamento do crime de genocídio.

Entretanto, o então ministro do STJ Jorge Scartezzini, relator do novo recurso, rejeitou o pedido dos garimpeiros afirmando que a decisão anterior tinha “abordado por completo o tema”. A última decisão sobre o caso de Haximu foi proferida em 2006. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, que o crime foi um genocídio e manteve a condenação da Justiça Federal de Boa Vista.

Contudo, nem todas as relações dos Yanomami com os pesquisadores e profissionais de saúde não indígenas tiveram resultados positivos. Por exemplo, em 27 de novembro de 2002, a CCPY publica notícia sobre a preocupação dos Yanomami de Toototopi, vítimas da coleta de sangue realizada por pesquisadores americanos nas décadas de 1960 e 1970, cujas amostras ficaram armazenadas em laboratórios nos Estados Unidos.

De acordo com a Rádio França Internacional (RFI, 2011), lembrando publicação do Le Monde de 1967, o geneticista estadunidense James Niel recolheu 12 mil amostras de sangue de cerca de 3 mil yanomamis, entre 1966 e 1970. Ele queria comparar mutações genéticas registradas nos sobreviventes das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki a mutações registradas em comunidades isoladas.

O antropólogo estadunidense Napoleon Chagnon intermediou o trabalho com os Yanomami, com quem conviveu por um ano. Ao retornar para os Estados Unidos, escreveu inúmeros artigos e livros de sociobiologia sobre o caráter e a “natureza” dos indígenas.

Em 2002, o jornalista estadunidense Patrick Tierney publicou o livro “Trevas no Eldorado”, relatando uma série de supostos abusos praticados por cientistas e jornalistas na região da Amazônia. Quando o líder da comunidade yanomami no Brasil, Davi Kopenawa, recebeu a obra, descobriu que as amostras de sangue recolhidas haviam sido congeladas e conservadas em laboratórios nos Estados Unidos. Para os Yanomami, as amostras de sangue são restos mortais e, por isso, devem ser eliminados.

Desde então, relata o Le Monde, a comunidade Yanomami no Brasil pede a restituição do sangue, inicialmente sem sucesso. Bruce Albert publicou “Reflexões sobre Trevas do Eldorado: questões sobre Bioética e Assistência à saúde entre os Yanomami”, que trata da violação do consentimento informado dos Yanomami, usados em sua revelia, como classifica o autor, em uma agência nuclear, estando as amostras de sangue até então em posse das instituições de pesquisas dos Estados Unidos:

De acordo com Albert, em artigo republicado pela CCPY (2002):

“Como sabemos, boa parte das acusações e críticas levantadas em ‘Trevas do Eldorado’ não são novas; circulam no debate antropológico há anos, e, em alguns casos, décadas. Portanto, a investigação de Tierney apenas completa e sintetiza, com investigação in loco, entrevistas e alguns dados documentais novos, um conjunto dos fatos, já conhecidos e publicados (como atesta sua extensa biografia) com as limitações da falta de rigor e sensacionalismo geralmente inerentes a esse tipo de exercício jornalístico”.

Abaixo estão duas cartas dirigidas à Procuradoria Geral da República (PGR) pedindo ao governo brasileiro empenho em negociações com autoridades estadunidenses a fim de que o material extraído fosse devolvido ao povo Yanomami. A CCPY apresentou a íntegra das duas cartas, que reproduzimos a seguir:

A primeira era a carta de Davi Kopenawa:

“Demini, 11 de novembro de 2002.

Caros Procuradores,

Nós Yanomami queremos mandar esta carta para vocês porque estamos tristes com sangue de nossos parentes mortos nas geladeiras nos Estados Unidos. Olha, falei com meu povo yanomami de Toototopi, onde os americanos tiraram o sangue. Os velhos falaram que estão com raiva porque esse sangue dos mortos está guardado por gente de longe.

Nosso costume é chorar os mortos, queimar corpos e destruir tudo que usaram e plantaram. Não pode sobrar nada, senão o povo fica com raiva e o pensamento não fica tranquilo. Os americanos não respeitam nosso costume, por isso queremos de volta nossos vidros de sangue e tudo que tiraram do nosso sangue para estudar.

Precisamos da ajuda de vocês para conversar com os americanos que têm nosso sangue para eles devolverem.

Obrigado, um grande abraço.

Assinado: Davi Kopenawa Yanomami”

A outra carta era da comunidade de Paapiu:

“Há muito tempo os americanos levaram nosso sangue, e nós o queremos de volta. Esse sangue pertence aos pajés, por isso, nós jovens estamos muito tristes. Você, Presidente do Brasil, pode perguntar ao governo americano sobre nosso sangue que há 30 anos foi levado para aquele país. Nós queremos que eles nos devolvam. Nós, Yanomami da região do Paapiu, escrevemos este documento e o estamos enviando à Procuradoria.

Koatã Yanomam Aiama; Miúdo Yanomama Arokona; José Yanomama Arokona; Eduardo Yanomama Toroto; Branco Yanomama Kitato; Raimundo Yanomama kakuruma; Xacamim Yanomama Kayapa; Xapuri Yanomama; Thomé Yanomama Hera; Valdir Yanomama Waithëri; Raimundo Yanomama Catrimani I Thëri; Makuxi Yanomama Perokapiu; Denilson Yanomama Porari; Xaiya Yanomama Ixoma; Gorge Yanomama Yurimotima; Joel Yanomama Komati; Arikó Yanomama Puusitatima; Geraldino Yanomama Paxori; Alfredo Yanomama Himotóno; João Davi Yanomama Maraxi”.

Napëpë é um documentário de 2004, realizado por Nadja Marin, então aluna da Universidade de São Paulo (USP), que contextualiza o que aconteceu à época da coleta das amostras de sangue com as falas dos Yanomami e suas lembranças sobre o experimento, bem como sobre a importância de reaver o sangue de seus parentes mortos segundo sua cosmologia (Napëpë pode ser visto aqui).

A Urihi, em 2003, relata que as esperanças de criação de um diálogo e um engajamento da União com a saúde indígena após as eleições presidenciais de 2002 foram frustradas com os rumos tomados pelo setor no início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

O movimento indígena e as organizações de apoio se empenharam em criar um espaço de diálogo com o futuro governo no período de transição, realizando uma reunião com o Dr. Humberto Costa, na época, tido como futuro Ministro da Saúde, levando as preocupações em relação à continuidade da assistência nos Departamentos de Saúde Indígena (Desais).

Em abril de 2003, as organizações conveniadas com a assistência de saúde indígena promoveram um encontro em Manaus com o Dr. Ricardo Chagas, então assessor (e futuro Diretor) do Departamento de Saúde Indígena (Desai) da Funasa, a fim de buscar soluções para os problemas relativos à condução das parcerias, destacando a falta de apoio político, técnico e administrativo na execução dos convênios por parte da Funasa até aquele momento, bem como a omissão do Ministério da Saúde (MS) como órgão gestor.

Em junho de 2003, uma comissão das organizações da sociedade civil conveniadas, em audiência requerida junto ao Ministério da Saúde, expôs novamente as preocupações levantadas na reunião de abril em Manaus para o Secretário Executivo, Dr. Gastão Wagner S. Campos. Nesse encontro, a comissão tomou conhecimento de que o governo havia abandonado a proposta das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips).

Em novembro de 2003, as organizações conveniadas tomaram a iniciativa de solicitar uma nova audiência com o Ministério da Saúde. Na ocasião, a comissão representante das associações indígenas e indigenistas entregou ao secretário executivo do Ministério da Saúde, Gastão Wagner S. Campos, o documento “Os Povos Indígenas do Brasil, por meio de suas organizações e lideranças, reivindicam que o Ministério da Saúde assuma de forma direta, integral e definitiva a sua responsabilidade pela gestão da saúde indígena”.

Em 04 de fevereiro de 2004, representantes Yanomami se reuniram em assembleia em Mucajaí (RR) para debater possíveis mudanças com o modelo proposto de atenção à saúde dos povos indígenas, em vigor a partir das portarias n°69 e 70 de 20 de janeiro de 2004, editadas pela Funasa, pois a instituição foi pressionada a reassumir a execução direta das ações de assistência à saúde.

Esse modelo estabelecia ainda que a Fundação ficaria responsável pelas aquisições de medicamentos, transporte das equipes de campo e combustível, além de obras e licitações. Os convênios com as organizações não governamentais, tendo a Urihi como exemplo, além de outras entidades parceiras, funcionariam apenas de forma classificada, sem maiores precisões, como “complementares”.

De acordo com o boletim da CCPY, essas normas pareciam reduzir, de fato, seu papel efetivo essencialmente à contratação e formação de pessoal e participação em instância de controle social:

“De 1991 até 1999, as ações governamentais de execução direta da assistência sanitária na área Yanomami (pela então Funasa – Fundação Nacional de Saúde) foram insuficientes para conter o avanço de doenças como a tuberculose, malária, verminoses, sarampo, gripe, coqueluche, desnutrição infantil, entre outras, que, por pouco, não dizimaram a população Yanomami, hoje estimada em cerca de 22 mil indivíduos, dos quais 13.600 em território brasileiro, nos estados de Roraima e Amazonas, e o restante na Venezuela.

O início desta situação sanitária desastrosa começou com a invasão maciça de garimpeiros na Terra Indígena Yanomami no fim dos anos oitenta e começo dos noventa, deixando um saldo trágico: a morte de cerca de 15% da população Yanomami”.

Em fevereiro de 2004, por meio do site de notícias Manchetes Socioambientais, a Urihi comunica o fim da parceria com a Funasa, pois esta denunciara a ONG, desestabilizando o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Yanomami, que tinha se consolidado desde a reforma da saúde indígena de 1999, como o que a ONG classificava de “um modelo de assistência eficiente”. O trecho da carta da Urihi, em 16 de fevereiro de 2004, expõe com mais detalhes as motivações de desligamento do vínculo com a Funasa:

“Diante deste quadro, a organização não governamental Urihi, responsável pelo atendimento a 53% da população Yanomami no Brasil (Roraima e Amazonas) encontra-se na obrigação de encerrar sua parceria com a Funasa. Diante do fato consumado: o ‘novo modelo’ de gestão da saúde indígena.

Foi recentemente organizada em Brasília (dias 02 e 06 de fevereiro de 2004) a Primeira Oficina Integrada da Saúde Indígena, durante a qual a Funasa e o Ministério da Saúde anunciaram e explicaram suas novas diretrizes para a saúde indígena, editadas anteriormente em duas Portarias de 20 de janeiro de 2004 (Nº 69 e 70).

Do dia 02 ao dia 04 a Oficina contou apenas com técnicos do governo para a ratificação das mudanças no quadro da reforma da saúde indígena de 1999 e as organizações não governamentais e lideranças indígenas foram convocadas apenas nos últimos dois dias do encontro, para meramente tomar conhecimento do ‘novo modelo’ e, eventualmente, manifestar as suas opiniões no tempo limitado reservado ao final das palestras.

O breve encontro com as organizações conveniadas foi aberto com o discurso do Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Gastão Wagner S. Campos, garantindo a prioridade do governo para a saúde indígena, o fortalecimento da capacidade gestora do Estado, a criação de um Comitê Consultivo da Política de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas [1] e anunciando, ainda, o aumento de 30% no orçamento de 2004 para a assistência às populações indígenas.

Em seguida, o presidente da Funasa, Dr. Valdi Camarcio Bezerra, enfatizou a importância da saúde indígena e da necessidade de mudanças, uma vez que, segundo ele, governo e sociedade não estão satisfeitos com a situação atual, em que organizações indígenas, organizações indigenistas e alguns municípios conveniados executam juntos quase a totalidade das ações de saúde nos 34 Distritos de Saúde Especiais Indígenas (DSEIs) da Funasa.

No mesmo dia, representantes da Funasa evocaram análises jurídicas relativas às responsabilidades do Estado na gestão e na execução da atenção à saúde para os povos indígenas, concluindo que a participação das organizações conveniadas na execução só poderá ser ‘complementar’, ainda que a natureza de tal ‘complementaridade’ não tenha nenhuma definição na legislação vigente.

O dia final do encontro ficou reservado para a comunicação às conveniadas das atribuições do Ministério da Saúde e da Funasa na gestão e execução das atividades, bem como da possível ação ‘complementar’ reservada às organizações indígenas e indigenistas e aos municípios:

– contratação de pessoal

– atenção nas aldeias com insumos

– deslocamento de índios da aldeia

– combustível para o deslocamento das aldeias”.