![]()

Título definitivo coletivo para a Comunidade do Quilombo do Rosa garante, de forma legal, a posse de suas terras tradicionais e assegura segurança jurídica e reconhecimento oficial de direitos territoriais

UF: AP

Município Atingido: Macapá (AP)

População: Quilombolas

Atividades Geradoras do Conflito: Aterros sanitários, incineradores, lixões e usinas de reciclagem, Atuação de entidades governamentais, Hidrovias, rodovias, ferrovias, complexos/terminais portuários e aeroportos, Mineração, garimpo e siderurgia, Monoculturas, Petróleo e gás – exploração

Impactos Socioambientais: Contaminação ou intoxicação por substâncias nocivas, Desmatamento e/ou queimada, Falta / irregularidade na demarcação de território tradicional, Falta de saneamento básico, Invasão / dano a área protegida ou unidade de conservação

Danos à Saúde: Contaminação por agrotóxico, Doenças não transmissíveis ou crônicas, Falta de atendimento médico, Piora na qualidade de vida, Violência – ameaça

Síntese

O Quilombo Rosa da Pedreira, localizado na zona rural de Macapá (AP), possui área de 4.984,50 hectares e reúne 56 famílias organizadas pela Associação dos Moradores e Produtores (AMPQR), criada em 2003. Seu processo de territorialização se iniciou no século XXI, envolvendo reconhecimento identitário, demarcação e titulação.

A trajetória histórica da comunidade divide-se em dois momentos: no século XX, da fundação até os conflitos com a empresa mineradora Indústria e Comércio de Minérios S.A. (Icomi); e, a partir dos anos 2000, na resistência aos processos de esbulho territorial promovidos por outros agentes externos.

Fundado em 1902 por Josino Valério de Azevedo Coutinho e Marcelina, o Quilombo do Rosa reúne hoje 23 famílias descendentes do casal e 33 famílias de Capoeira do Rei. Seu território, de 4.984,50 hectares, delimitado por igarapés, ressacas (áreas de terreno alagado pela maré) e divisores de águas, estende-se pela zona rural de Macapá, sobrepondo-se parcialmente à Área de Proteção Ambiental (APA) do Curiaú e à área da rodovia e ferrovia Macapá–Serra do Navio.

A formação da comunidade ocorreu em meio às transformações territoriais do Amapá na segunda metade do século XX, quando populações tradicionais foram impactadas por grandes obras e projetos econômicos implementados sem consulta prévia. As invasões e tentativas de esbulho no território do Quilombo do Rosa foram diversas, envolvendo desde multinacionais interessadas em monoculturas de grãos até pequenos proprietários e indivíduos buscando terras para moradia.

De acordo com Silva (2019), as tentativas de expropriação do território do Quilombo do Rosa por atores externos foram intensas e variadas, e, se bem-sucedidas, teriam deixado à comunidade apenas a vila sede. Para enfrentar esses processos de fragmentação e garantir sua sobrevivência, a comunidade do Rosa precisou adotar novas estratégias, desenvolver habilidades e assumir um papel ativo na defesa de seu território — processo chamado de territorialização, segundo Marcelo Lopes Souza (2013).

A territorialização recente do Quilombo do Rosa ocorreu em várias dimensões. Incluiu confrontos diretos, como contra a Icomi e em manifestações junto ao Ministério Público Federal (MPF) e à Polícia Federal (PF); ações jurídicas para garantir cidadania e direitos; e a formação de alianças com sociedade civil e setores do Estado para superar entraves burocráticos e ações administrativas contrárias aos direitos quilombolas.

Após 17 anos de empenho e persistência dos quilombolas, com apoio dos servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Amapá, em novembro de 2024 o órgão finalmente emitiu o Título Definitivo coletivo para a Comunidade do Quilombo do Rosa. A entrega ocorreu na própria comunidade, em 29/11/2024, com a presença de representantes do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), do Incra, autoridades estaduais e lideranças locais.

Com cerca de 50 famílias, a comunidade recebeu como uma vitória histórica o documento que garante, de forma legal, a posse de suas terras tradicionais. O título, registrado em cartório, abrange 4.203,8580 hectares e assegura segurança jurídica e reconhecimento oficial dos direitos territoriais.

Para o Quilombo do Rosa, essa conquista recente significa garantir autonomia sobre seu território frente a ameaças da Amapá Florestal e Celulose S.A. (Amcel), da Icomi, do agronegócio, do turismo e da rodovia que o atravessa, preservando a identidade étnica e conquistando condições materiais essenciais à vida do grupo. O território é visto como espaço físico de subsistência, história e tradição, bem como um espaço com conteúdo simbólico definido pela própria comunidade.

Nesse novo processo, a territorialização incorpora a noção de cidadania, unindo aspectos materiais e culturais, e, ao se autoidentificar como quilombo, a Comunidade do Rosa passa a lutar pela efetivação de seus direitos territoriais, fundamentando-se em sua tradição cultural afroamapaense.

Contexto Ampliado

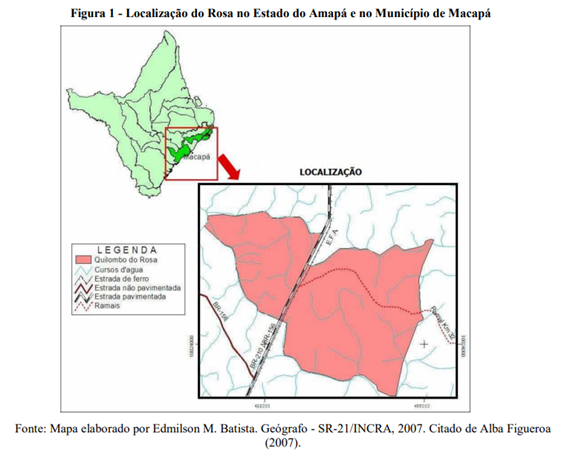

A comunidade remanescente quilombola Rosa da Pedreira está situada no estado do Amapá, na região norte da Amazônia brasileira, localizada na área rural do município de Macapá, a cerca de 20 quilômetros do centro urbano. A área territorial do Quilombo do Rosa corresponde a 4.984,50 ha, conforme o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (Rtid) elaborado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Assim como diversas outras comunidades quilombolas amapaenses, o Rosa surgiu no início do século XXI e desenvolve um processo de territorialização específico, envolvendo reconhecimento identitário, demarcação e titulação de seu território. Formado hoje por 23 famílias de Igarapé Novo e 33 de Capoeira do Rei, o Rosa é representado pela Associação dos Moradores e Produtores do Quilombo do Rosa (AMPQR), fundada em 2003.

Segundo o sociólogo e professor David Junior de Souza Silva (2019) em sua tese de doutorado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) publicada em 2019, a história da comunidade pode ser dividida em dois grandes recortes: o primeiro, compreendendo todo o século XX, desde sua fundação até o evento marcante da violência sofrida por parte da empresa Indústria e Comércio de Minérios (Icomi); o segundo período, as duas primeiras décadas do século XXI, marcado pela resistência aos processos de esbulho territorial provocados por outros atores externos.

A presença das comunidades quilombolas, como a do Rosa, está profundamente ligada a processos históricos que remontam ao período colonial, especialmente às transformações políticas e econômicas ocorridas durante a Era Pombalina (1750–1777). Nessa época, a descoberta de ouro no Amapá levou Portugal a reforçar a proteção do território por meio da construção de fortificações estratégicas, como o Forte de Gurupá, o de Belém e a Fortaleza de São José de Macapá.

O núcleo urbano de São José de Macapá, concebido como parte dos projetos da administração colonial, tornou-se sede da construção da fortificação militar conhecida como Fortaleza de São José. Entre as obras erguidas no período, essa fortaleza possui ligação direta com a presença africana em Macapá, pois sua construção foi uma das principais causas da escravização e do uso forçado da mão de obra africana no atual território do Amapá, envolvendo também indígenas submetidos à mesma condição.

De acordo com Xavier (2015), muitos desses trabalhadores eram enviados ao rio Pedreira, onde funcionava uma pedreira destinada à extração e corte de pedras, que posteriormente eram transportadas em canoas até Macapá para a edificação da fortaleza.

Concluída em 1744, a fortaleza se tornou marco simbólico e histórico do trabalho escravo na região, sendo lembrada como obra dos antepassados que deram origem a diversos quilombos. Essas origens históricas da diáspora africana no Amapá resultaram em trajetórias diversas, mas interligadas, que contribuíram para a formação das comunidades negras do estado como as que conhecemos hoje.

Na segunda metade do século XVIII, o atual território do Amapá recebeu mais um intenso contingente de africanos escravizados, cuja mão de obra foi utilizada pelos colonos portugueses para a realização de diversos empreendimentos. Com seu trabalho forçado, eles foram obrigados a erguer fortificações militares, abrir estradas, estruturar cidades e desenvolver atividades como agricultura e tecelagem, fundamentais para sustentar esses projetos coloniais. Indígenas e africanos resistiam como podiam à escravização pela administração colonial, especialmente pelo recurso a fugas.

Ainda no século XVIII, a política colonial buscou incentivar o povoamento da porção norte da Amazônia com cidadãos portugueses, o que incluiu a fundação do povoado de Macapá. Embora essa “indução ao povoamento” possa sugerir a existência de um vazio demográfico, a região já era habitada por populações indígenas e africanas, que, contudo, não eram reconhecidas como cidadãos pela Coroa. No contexto da política pombalina, a construção de fortificações para garantir o controle da foz do rio Amazonas vinha acompanhada da criação de núcleos urbanos. A fundação de Macapá, em 1752, ocorreu dentro desse contexto.

Ainda segundo Silva (2019), durante a colonização do território, que a partir de 1901 constituiria o Território Federal do Amapá, e, desde 1988, o estado de mesmo nome, o abastecimento de gêneros alimentícios e têxteis tornou-se uma necessidade imediata para sustentar os povoados e as fortificações. A agricultura, especialmente na vila de Nova Mazagão (hoje Mazagão Velho), foi mais uma razão para o fluxo de africanos escravizados para a região, envolvendo também mão de obra indígena.

Culturas como algodão, arroz e mandioca foram escolhidas pela adaptação ao ambiente local e pelo conhecimento prévio dessas populações. Fatores como degradação do solo, fugas de indígenas e africanos, dificuldades logísticas e a centralização administrativa em Belém limitaram a produção e circulação interna, levando ao empobrecimento e à retração demográfica. Somente no final do século XIX e início do XX, com as disputas territoriais entre Brasil e França na fronteira com a Guiana Francesa, novos investimentos ocorreram, resultando na criação de colônias como Dom Pedro II e Ferreira Gomes (1890), e Oiapoque (1907).

Com o aumento da demanda industrial por borracha entre 1860 e 1912, a Amazônia passou a atrair atenção externa e recebeu grande fluxo de migrantes nordestinos (cerca de 300 mil a 500 mil pessoas), segundo estimativa de Gonçalves (2012, p. 86). Embora tenha recolocado a Amazônia na atenção do governo central e gerado rendimentos absolutos superiores aos do café, os investimentos e a prioridade política continuaram voltados para o café no Sudeste.

De acordo com Gonçalves (2012) e Santos (2012), na segunda metade do século XIX, a descoberta de ouro na parte norte do Amapá, entre os rios Araguari e Oiapoque, provocou intenso fluxo migratório para os garimpos e gerou disputas militares e diplomáticas entre Brasil e França pelo controle da região, conflito conhecido como Contestado Franco-Brasileiro.

Segundo os autores, o conflito entre franceses e brasileiros na região do Contestado não se deu pela borracha, mas pela descoberta de ouro nos vales fluviais. Esse episódio econômico e político resultou na incorporação do território ao Brasil, dando origem ao estado do Amapá, agora parte da Amazônia brasileira.

A região do Contestado, por estar fora da jurisdição de Brasil e França e livre da ação militar, tornou-se um refúgio para escravizados com a formação de mocambos, funcionando como área livre ou “neutra” da escravidão. De acordo com Bezerra Neto (2001), por muito tempo as terras entre os rios Araguari e Oiapoque foram vistas como sinônimo de liberdade por escravizados, pois viver nelas significava escapar do controle dos Estados português, brasileiro e francês.

Segundo Silva (2019), a primeira década do século XX foi crucial para a formação das atuais comunidades negras rurais do Amapá, marcando o período em que ex-escravizados e seus descendentes se estabeleceram em locais fixos no campo e na floresta. No entanto, a história detalhada da fundação de cada comunidade e das relações que seus habitantes estabeleceram ainda não foi registrada, representando uma lacuna ou apagamento na história e na compreensão da formação socioespacial do estado.

As comunidades quilombolas, historicamente formadas em áreas fora do interesse colonial, hoje enfrentam novamente pressões da sociedade nacional, que avança sobre seus territórios por meio da exploração de recursos naturais, monoculturas e expansão de infraestrutura. Esse processo de modernização no Amapá fragiliza suas condições de reprodução socioterritorial, exigindo que as comunidades reinventem estratégias de sustentabilidade econômica, de resistência política e de preservação de seus modos de vida, a fim de assegurar cidadania e direitos territoriais.

Na segunda metade do século XX, as populações tradicionais do Amapá — indígenas, negras, ribeirinhas e caboclas — presenciaram a implementação de grandes obras de infraestrutura e exploração econômica pelo Estado brasileiro em seus territórios, sem participação ou consulta, sendo obrigadas a se adaptar às mudanças impostas na paisagem.

De acordo com a tese de Silva (2019), a comunidade do Quilombo do Rosa foi fundada em 22 de fevereiro de 1902 por Josino Valério de Azevedo Coutinho e sua esposa Marcelina. Em 2019, era composta por 23 famílias, descendentes do casal, e representada pela Associação dos Moradores e Produtores do Quilombo do Rosa (AMPQR).

O território do quilombo abrange 4.984,50 ha, segundo Superti e Silva (2013) é definido por limites naturais como igarapés e áreas de terreno alagado pela maré conhecidas como ressacas, com a parte central situada num divisor de águas usado para a estrada e a ferrovia entre Macapá e Serra do Navio. Parte do território sobrepõe-se à Área de Proteção Ambiental (APA) do Curiaú, correspondendo à vertente do lago Curiaú, a leste da rodovia federal BR-210/156 e ao sul do Ramal da Pedreira.

Segundo o Instituto Socioambiental (ISA), a APA do Rio Curiaú foi fundada em 1998, abrangendo uma área de 21,676 hectares, com o objetivo de proteger e conservar os recursos naturais ali existentes, visando a melhoria da qualidade de vida das comunidades tradicionais residentes no local, em função dos riscos que a expansão urbana da cidade de Macapá vinha causando aos ecossistemas da bacia do Rio Curiaú, que deságua no Amazonas.

A APA do Rio Cariaú, de acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá, é habitada principalmente pelas comunidades Casa Grande, Curiaú de Dentro, Curiaú de Fora, Curralinho, Extrema, Mocambo, Pescada e Pirativa (Amapá, 2010a). Além disso, possui em sua extensão uma área quilombola situada na sua área sul, fazendo fronteira com os bairros da Zona Norte de Macapá e sofrendo, portanto, as pressões imobiliárias e sociais para a invasão da área de proteção ambiental (Cantuária, 2011).

Segundo Eliane Ramos Cantuária (2011), as relações de dependência entre a APA do Rio Curiaú e a cidade de Macapá possuem grande relevância para a sociedade amapaense, pois a APA oferece serviços ambientais indispensáveis à população, preserva a bacia do Rio Curiaú, funciona como habitat de inúmeras espécies animais e vegetais, inspira movimentos culturais, além de ser espaço de lazer e atrativo turístico da capital.

Nesse território também se encontram comunidades afrodescendentes, algumas originadas de mocambos criados por africanos nos períodos colonial e imperial como forma de resistência à escravidão, enquanto outras se consolidaram após a abolição, quando a diminuição da perseguição e da ameaça de reescravização possibilitou que grupos dispersos se fixassem em terras livres do domínio português.

Durante a escravidão, os negros buscavam proteção na mata fechada do Igarapé do Curiaú e, após a abolição, passaram a se fixar em diferentes áreas dos campos, formando os quilombos contemporâneos de Macapá. Em relato na tese de Silva (2019), a lembrança de Venina, liderança quilombola que ainda falava um dialeto africano, evidencia o vínculo direto dos moradores com seus antepassados, mostrando que as tradições da África permanecem na memória e na identidade dos quilombolas do Amapá.

Segundo Silva (2019), a comunidade organiza-se em torno da figura central de Maria Geralda Meneses, em torno da qual estão seus filhos, especialmente Erasmo, José Carlos, Joelma, Jocelene, Joelson, Josileide e Joel, e seu primo, Macico. Sobre a origem do fundador do Quilombo do Rosa, Josino Valério, Erasmo diz: “Jovino talvez tenha vindo desse mocambo, talvez tenha vindo direto da Fortaleza”. Sobre as comunidades do município de Macapá, Erasmo informa: “Das comunidades tradicionais daqui a mais antiga é o Criaú”.

Segundo Erasmo, entrevistado por Silva (2019), o primeiro quilombo dessa região foi formado a partir desse mocambo próximo ao lago. Construíram suas residências na mata, de forma espaçada, num local de difícil acesso. O local era mata tão fechada, de tão difícil acesso, que, mesmo após finda a escravidão, “as comunidades do Rio Pedreira – estas, mais distantes da área urbana de Macapá – tinham acesso mais fácil que o Criaú”, conta Erasmo.

A rodovia do Criaú, também conhecida como BR-156, facilitou o acesso à região. Foi construída em um tempo relativamente recente, em 1973, “quando seu Pedro ainda era vivo. Foram lá e pediram permissão para ele construir a estrada”, conta Macico. A construção da ferrovia ao longo da rodovia que corta o Rosa teve pedido de autorização semelhante, segundo Silva (2019).

“Aqui [no Rosa] pediram permissão também, não lembro se para Teófila ou Nazaré. Foi assim: primeiro eles queriam vender para ela. Mas ela não quis. Ela falou para eles: ‘pode usar aí, depois quando vocês não quiserem mais vocês devolvem minha terra’. Naquela época o pessoal antigo achava que eles iam usar um tempo e depois quando não tivesse mais uso para eles, iam deixar ali e ia voltar a ser dela. Mas na verdade eles usaram e não pararam de usar até hoje, só avançaram”, afirma Pinduca, integrante do quilombo.

Segundo Silva (2019), o governo federal estabeleceu a rodovia BR 156/210, que começa em Macapá e segue até Serra do Navio, de um lado, e até Oiapoque, do outro, cruzando exatamente o meio do território da comunidade do Rosa.

A mineradora Indústria e Comércio de MinérioS S.A. (Icomi) estabeleceu a ferrovia “Estrada de Ferro Amapá (EFA)” de escoamento de sua produção de manganês, também cruzando centralmente o território da comunidade, que começa no município de Santana e segue até a cidade de Serra do Navio.

Empresários do ramo do turismo, bem como a população urbana da cidade de Macapá, construíram estabelecimentos de recepção de turismo de temporada nas terras do Quilombo do Rosa, e extraem por lazer recursos naturais do território da comunidade, como açaí, peixe etc., de acordo com Silva (2019).

Transformações ambientais provocadas pelo excesso de fluxo de pessoas na região e uma espécie de turismo de fim de semana, acompanhada de um extrativismo esportivo, causaram a exaustão dos rios e das florestas. O enfrentamento a isso também é parte do processo de territorialização da comunidade, a partir dos trabalhos para estruturação de outras formas de reprodução econômica e de garantia da reprodução material, como a agricultura comercial.

Alguns membros da comunidade vem desenvolvendo essa agricultura para obtenção de recursos econômicos, para adquirir bens e mantimentos necessários, não mais disponíveis em seu próprio território.

O futuro das comunidades negras rurais do Amapá depende do reconhecimento pelo Estado como quilombo. A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), organização da sociedade civil, registra 258 territórios no estado, mas nem todas as comunidades desejam ser reconhecidas como remanescentes de quilombos ou aderir a programas públicos como o Brasil Quilombola e a regularização fundiária pelo Incra. Muitas optam por não assumir a identidade quilombola por razões próprias e específicas de cada comunidade, segundo Silva (2019).

Conforme aponta Silva (2019), Conaq, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), e a Secretaria Extraordinária de Políticas para Afrodescendentes (Seafro) assumem um papel ambíguo na territorialidade do Quilombo do Rosa, alternando entre parceiros e adversários, a depender da gestão dos superintendentes, cada qual vinculado a grupos políticos distintos no estado.

O caso do Incra exemplifica essa oscilação: durante a gestão da socióloga Cristina Almeida, militante do movimento de mulheres negras regional, no período de 2003 a 2006, foi um aliado ao promover avanços na titulação de quilombos, mas em outros períodos tornou-se um entrave à cidadania quilombola e à consolidação territorial da comunidade.

Além disso, lideranças políticas com interesses econômicos, associadas ao programa Programa Terra Legal — lançado pelo governo federal e implementado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), com apoio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) —, representaram ameaças à territorialidade da comunidade do Rosa.

O programa conta ainda com uma instância consultiva de tomada de decisão, o Grupo Executivo Intergovernamental (GEI), que reúne outros ministérios, governos estaduais e alguns representantes da sociedade civil. Na prática, porém, sua atuação dificultou a efetivação dos direitos sobre as terras tradicionais, como evidencia o relato da quilombola Joelma Menezes:

“Porque a pessoa que entrou lá era um paranaense. Era do Terra Legal, os documentos feitos pelo Terra Legal. Na verdade, eu acho que ele queria toda a área que era da Amcel, porque o que ele fez foi uma casa no começo, outra no meio e outra no fim. Em toda a área. Então, ele estava demarcando todo aquele espaço como se fosse dele. (…) Esse senhor que entrou na área foi indiciado pela Polícia Federal.” (Joelma Menezes apud Almeida e Marin, 2014, p. 10-11)

Além de limitações do Incra, a territorialização quilombola no Amapá enfrenta obstáculos relacionados à gestão ambiental de terras públicas, como a oposição do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováreis (Ibama) a territórios impactados pela criação de unidade de conservação de proteção integral, embora a presença das comunidades tradicionais pudesse favorecer a preservação ambiental, como aponta o quilombola Erasmo em pesquisa de Silva (2019).

Por isso, a relação do Quilombo do Rosa com a APA do Curiaú ainda é incerta, e a titulação total do quilombo é vista como mais benéfica para a proteção da comunidade, de acordo com o quilombola Jonielson, em Silva (2019). A sobreposição de territórios quilombolas por áreas protegidas gera visões divergentes sobre benefícios e problemas, e a efetivação da cidadania quilombola depende da ocupação de cargos estratégicos por aliados ou adversários nos órgãos públicos (Silva, 2019).

No âmbito privado, a territorialidade dos quilombolas é limitada por interesses de empresários e do agronegócio, que representam uma ameaça direta ao território da comunidade. Assim, a exploração anterior de pinho, pela Amapá Florestal e Celulose S.A. (Amcel), a estrada de ferro da exploração mineral da Icomi e, em 2014, o interesse na plantação da soja são ameaças ao território e limitações à territorialidade da comunidade.

Nas palavras do quilombola Joelson Menezes:

“Aí a gente precisa sempre estar tendo atenção, como é uma área, uma comunidade próxima da cidade, entendeu, tem lugar para plantar… E o que eles querem é plantar soja. Então área que tinha lá plantada pinhos da AMCEL, com certeza é que para plantar soja, milho, arroz, essas coisas assim.” (Joelson Menezes apud Almeida e Marin, 2014, p. 10-11)

Apesar disso, um fator decisivo na história contemporânea das comunidades negras do Amapá é a escolha de iniciar o processo de titulação territorial pelo Incra como remanescentes quilombolas por meio do Programa Brasil Quilombola (PBQ), lançado em 2004. A coordenação geral do Programa é de responsabilidade do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania (MDH), por meio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), que atua em conjunto com os 11 ministérios que compõem o seu Comitê Gestor e, frequentemente, incluem parcerias com outros órgãos do Governo Federal. Sua gestão estabelece interlocução com órgãos estaduais e municipais de promoção da igualdade racial (PIR), associações representativas das comunidades quilombolas e outros parceiros não governamentais.

A decisão de vinculação ao Programa é deliberada internamente na comunidade quilombola, com opiniões divergentes sobre o melhor caminho para o futuro. A partir de 2004, a comunidade do Rosa, em particular, optou pela etnogênese e pela titulação territorial como estratégia de fortalecimento e preservação de seu futuro (Silva, 2019).

Com o avanço do capital e a valorização da terra, surgiram dinâmicas problemáticas nas comunidades, como a apropriação de parcelas da área por moradores locais, não quilombolas, para vendê-las a pessoas de fora. A venda de terras quilombolas por moradores vai contra a legislação, que prevê sua ocupação e uso coletivos, de forma a garantir a reprodução cultural, social e territorial das comunidades.

Comunidades como Casa Grande, Ilha Redonda e Lagoa dos Índios ficaram territorialmente estranguladas (mais informações sobre o caso de Lagoa dos Índios em: https://shre.ink/SIwE). O impacto é maior naquelas que não buscaram reconhecimento como quilombo, mas, mesmo territórios já titulados, como o Quilombo do Criaú, não estão totalmente protegidos dessa dinâmica (Silva, 2019).

No Rosa, a comunidade afetiva é construída a partir de laços de parentesco e consanguinidade, fortemente conectados à ancestralidade familiar. Além disso, essa afetividade se fortalece diante da consciência compartilhada de estarem sob constantes violências, como racismo ambiental, tentativas de esbulho territorial, grilagem e presença de posseiros.

A comunidade também enfrentou territorializações antagônicas: externas, promovidas por interesses de capital voltados à apropriação mercadológica da terra; e internas, de um morador não quilombola, que buscava apropriação privada pelo valor de troca. Ambas ameaçavam a integridade territorial e a identidade quilombola do Rosa (Silva, 2019):

“A primeira vez que eu fiz a denúncia, por exemplo, demorou mais de um ano para me chamarem. Então, eu prefiro ir logo na Polícia Federal que é bem mais rápido. A gente deixou lá essa denúncia para descobrir quem está fazendo essas demarcações, quem está mandando, quem está entrando na área. E aí, os meninos estão sendo vigilantes dessa área. Tem que estar sempre, de tarde quando sai do trabalho, meu irmão e eles vão lá dar uma vistoria na área, para não deixar”, afirma a liderança quilombola Joelma (Almeida e Marin, 2014, p. 10).

De acordo com o Incra (2009), a maior parte da área reivindicada pelo Quilombo do Rosa está localizada em terras públicas — Gleba Matapi Curiaú Vila Nova e Gleba Rio Pedreira — registradas em nome da União. De acordo com o relatório do Incra de 2008, uma parte menor da porção sobrepõe-se a dois imóveis rurais (propriedades) com Títulos de Domínio Sob Condição Resolutiva, atualmente incorporados pela empresa Amapá Florestal e Celulose S.A – Amcel.

Nas terras públicas pertencentes à União dentro da área do Quilombo do Rosa, há posseiros com processos de regularização fundiária em andamento na Superintendência Regional do Incra no Estado do Amapá (SR21), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Apenas dois posseiros — Edison Luiz Willer e Moisés Ruy Seco — não possuem pedidos de regularização em tramitação.

De acordo com Silva (2019), as tentativas de expropriação do território do Quilombo do Rosa por atores externos foram intensas e variadas, e, se bem-sucedidas, teriam deixado à comunidade apenas a vila sede. Para enfrentar esses processos de fragmentação e garantir sua sobrevivência, o Rosa precisou adotar novas estratégias, desenvolver habilidades e assumir um papel ativo na defesa de seu território — processo que é chamado de territorialização.

A territorialização recente do Quilombo do Rosa ocorreu em várias dimensões. Incluiu confrontos diretos, como contra a Icomi e em manifestações junto ao Ministério Público e à Polícia Federal; ações jurídicas para garantir cidadania e direitos; e a formação de alianças com a sociedade civil e setores do Estado para superar entraves burocráticos e ações administrativas contrárias aos direitos quilombolas.

Como aponta Silva (2019), para o Quilombo do Rosa, a territorialização significa garantir autonomia sobre seu território frente a ameaças da Amcel, da Icomi, do agronegócio, do turismo e da rodovia que o atravessa, preservando a identidade étnica e conquistando condições materiais essenciais à vida do grupo.

O território é espaço físico de subsistência, história e tradição, e também um espaço com conteúdo simbólico definido pela própria comunidade. Nesse novo processo, a territorialização incorpora a noção de cidadania, unindo aspectos materiais e culturais, e, ao se autoidentificar como quilombo, o Rosa passa a lutar pela efetivação de seus direitos territoriais, fundamentando-se em sua tradição cultural afroamapaense.

Ainda no relato de Silva (2019), em 2002, o Quilombo do Rosa mobilizou-se contra a mineradora Icomi, que pretendia depositar mais de 384 mil toneladas de arsênio, rejeito tóxico de mineração, em suas terras. A comunidade articulou-se com outras, como o Quilombo do Curiaú, a prefeitura, uma deputada federal e vizinhos da região, realizando uma mobilização de uma semana que expulsou a empresa e impediu o despejo. A Icomi normalmente enviava o rejeito de manganês ao porto de Santana para descarte em outro local, mas o acúmulo no porto, devido à demora no embarque, causou doenças na população, evidenciando sua toxicidade.

A Icomi, impossibilitada de descartar rejeitos via porto de Santana, iniciou o depósito em uma área do Quilombo do Rosa, a menos de 500 metros da sede. Quando a comunidade descobriu, as obras já estavam avançadas, com grande estrutura montada: escavação e preparação do solo, extensão de trilhos de trem, soterramento do rejeito, instalação de postes de energia e acampamento de trabalhadores. A quilombola Joice Ester, filha da liderança Geralda, foi uma das primeiras a chegar ao local, e descreveu a cena como “uma enorme engenharia” (Silva, 2019).

O que se desenrolou foi um autêntico confronto físico da comunidade e aliados contra a Icomi; na mesma noite, conseguiram expulsá-los. A comunidade do Rosa e seus aliados acamparam por dez dias no local onde a Icomi pretendia despejar rejeitos, enquanto aguardavam decisão judicial. A liderança quilombola Geralda narra os dias de acampamento, nos quais não saiu de lá em nenhum momento. Os acampados recebiam comida que os parceiros traziam de Macapá. Durante as noites, para amenizar a dureza do acampamento, tomavam gengibirra e reuniam os tambores e as caixas para tocar marabaixo (Silva, 2019).

“Na verdade, a gente começou abrir os olhos para a realidade, foi quando a Icomi quis depositar o rejeito de manganês dentro da área do quilombo, que daí a gente fez uma grande manifestação, não deixando depositar. A gente já sentiu a necessidade da comunidade estar mais unida e começar a perceber o que nos causava bem e o que fazia mal. Começamos o processo, queríamos saber e a gente entrou no Incra a requerer a área de volta para a comunidade; da Amcel para a comunidade, porque é uma área dentro da comunidade que ela comprou de terceiros; comprou de laranjas, que eles sempre usam essas pessoas, para estar comprando essas áreas”, conta Maria Joelma, vice-presidente da Associação de Moradores e Produtores da Comunidade Remanescente de Quilombolas do Rosa (AMPCRQR), em entrevista ao Projeto Mapeamento Social (2014).

No décimo dia, obtiveram decisão favorável, que impediu a mineradora de seguir com o plano. Também realizaram manifestação em frente à Polícia Federal (PF), que resultou em repressão policial e até detenções de quilombolas pela Polícia Militar (PMAP) e Polícia Civil (PCAP).

Segundo Silva (2019), comunidades vizinhas — Casa Grande, Criaú, Ilha Redonda e Torrão do Matapi —, além de moradores de Santana, participaram do acampamento em apoio ao Rosa. Após o conflito com a Icomi e diante de sua gravidade, os moradores do Rosa fundaram a associação comunitária, aprendendo sobre sua função e criação para ampliar a representação e a defesa jurídica da comunidade.

Em 2019, a ação política do Quilombo do Rosa junto ao Estado brasileiro foi liderada principalmente por Joelma, filha de Maria Geralda. Sua atuação foi versátil e expansiva, fortalecendo politicamente a comunidade no contexto da nova territorialização. Joelma foi a segunda presidente, e atualmente é vice-presidente da Associação de Moradores do Rosa, enquanto Rogério ocupa a presidência (Silva, 2019).

A criação da Associação já representa uma ação multiterritorial por inserir a comunidade em um universo externo. Joelma também atua em instâncias deliberativas e jurídicas externas, como o Conselho Gestor da APA do Rio Curiaú (Congar), criado em 2011 para defesa da APA e das comunidades ribeirinhas e quilombolas. Ela e Aldenice representaram, em 2019, o Rosa no Conselho, participando da elaboração do plano de manejo das comunidades, instrumento que organiza a produção local e pode ser exigido para acesso a políticas públicas futuras (Silva, 2019).

Joelma também participou de outras instâncias deliberativas público-privadas, como o Seminário de Áreas Protegidas do Escudo das Guianas (Sapeg) e o Conselho Consultivo do Mosaico da Amazônia Oriental. O Sapeg ocorreu em novembro de 2016, em Alter do Chão, Pará.

Desde dezembro de 2017, Joelma participa das reuniões do Mosaico da Amazônia Oriental, realizadas em diferentes cidades do Amapá. Sua participação foi fruto de convite de Bruno Walter Caporrino, antropólogo vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas (PPGAS – Ufam). Articulador das reuniões, ele a conheceu devido à atuação de Joelma como presidente da associação dos extrativistas (Silva, 2019).

No processo de territorialização do Rosa, duas forças subjetivas se destacam: Geralda e seus filhos. Geralda exerce grande ética e convicção, servindo como referência de poder, prestígio, legitimidade e educação para a comunidade, orientando filhos e netos em valores e no entendimento das relações entre o Rosa e o Estado brasileiro. Seu grupo familiar é responsável por estabelecer redes externas à comunidade, cuja atuação beneficia toda a coletividade, mesmo aqueles que não participaram diretamente da construção dessas conexões.

A força que move os filhos de Geralda na territorialização do Rosa está diretamente ligada à proteção e valorização de sua mãe. Como expressa Josielson, eles “fazem de tudo para blindar mamãe”. Após a perda do pai na defesa da comunidade, os filhos concentram intensa atenção e cuidado em torno de Geralda, unindo amor e compromisso à proteção do território.

A comunidade afetiva do Rosa é profundamente marcada pela perda do patriarca, Benedito, assassinado de forma violenta e considerada injusta pela comunidade. Para Geralda, sua esposa, e os filhos, esse evento gera uma dor intensa que ainda permeia a vida comunitária. Embora não seja um tabu falar sobre a perda, o assunto é tratado com grande emoção, reforçando o vínculo afetivo e a memória coletiva da comunidade.

De acordo com Silva (2019), o líder quilombola Benedito Ester, conhecido como Benedito do Quilombo do Rosa, foi assassinado em 2003. Seu assassinato teve um impacto profundo na comunidade do Quilombo do Rosa, tornando-se um marco na luta pela posse da terra e pelos direitos territoriais dos quilombolas. Após sua morte, sua esposa, Maria Geralda, assumiu a liderança da comunidade, sendo reconhecida como matriarca e símbolo de resistência.

O assassinato de Benedito Ester fortaleceu a mobilização política da comunidade, tornando-se um elemento central na memória coletiva e na luta por reconhecimento e titulação do território quilombola (Silva, 2019).

O fortalecimento político das comunidades quilombolas da Amazônia, especialmente no início do século XXI, ganha importância no contexto de seus processos de afirmação étnica, titulação territorial, acesso à educação e saúde diferenciadas, implementação de políticas públicas, valorização cultural e combate ao racismo. No Amapá, inclui também a defesa do território contra invasores e atividades econômicas de grande porte, exigindo interação e confronto direto com o Estado para garantir seus direitos étnicos.

De acordo com Joelma, as demandas por investimentos abrangem melhorias de infraestrutura, ampliação do acesso a serviços públicos de qualidade, implementação de programas de educação e capacitação profissional, bem como ações voltadas à preservação da cultura e das tradições quilombolas:

“Uma das questões mais desafiadoras enfrentadas por aqueles que ainda residem nos quilombos é a ausência de políticas públicas efetivas. Essas comunidades frequentemente se veem esquecidas. A carência de investimentos compromete o desenvolvimento e o bem-estar dessas comunidades”.

Como aponta Silva (2019), a mobilização por direitos é sustentada por processos de construção identitária coletiva, conhecidos como etnogêneses. Embora mais estudadas entre povos indígenas, as comunidades quilombolas do Amapá, incluindo o Quilombo do Rosa, também vivenciam esses processos a partir do início do século XXI.

No âmbito das alianças, precisa ser posto também o acesso aos serviços de órgãos especializados no atendimento às comunidades quilombolas, como é o caso da Fundação Cultural Palmares (FCP), responsável pelo reconhecimento oficial e certificação da comunidade como remanescente quilombola, e o Incra, que no momento inicial da mobilização do grupo teve papel decisivo na informação à comunidade quanto aos direitos quilombolas e ao processo de titulação.

De acordo com Silva (2019), a produção do laudo antropológico do Rosa, essencial para seu reconhecimento, enfrentou dificuldades devido à escassez de antropólogos no Incra Amapá, sendo realizada com a ajuda da antropóloga Alba Figueroa, do Incra de Brasília, em 2007 (disponível em: https://shre.ink/SfnJ).

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) funcionam como alianças para a defesa dos direitos da comunidade, com diferentes níveis de proximidade em relação ao Quilombo do Rosa. A consolidação da territorialidade quilombola envolveu a elaboração do mapa cartográfico em 2013, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e a certificação pela FCP, reforçando a autoidentificação e o reconhecimento da comunidade como remanescente quilombola. Durante o lançamento do mapa na Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), a comunidade denunciou invasões e conflitos territoriais, levando autoridades a tomar medidas imediatas (Silva, 2019).

Além disso, a atuação no cargo de superintendente do Incra no Amapá de uma reconhecida militante do movimento de mulheres negras, Cristina Almeida, foi decisiva para a difusão do conhecimento sobre o direito quilombola no estado e para o incentivo às comunidades para início do processo de titulação (Silva, 2019).

Cristina, ligada ao Instituto de Mulheres Negras do Amapá (Imena) desde 2002, representa mulheres negras que atuam junto às comunidades, incluindo a do Rosa. Embora nem todas se identifiquem como quilombolas, há uma conexão interna entre o movimento de mulheres negras e o movimento quilombola no Amapá, evidenciando uma relação de imanência entre ambos.

A atuação do movimento negro regional – leia-se: o movimento de mulheres negras – deve ser colocado como uma das causas imediatas da etnogênese do Rosa. O Programa Brasil Quilombola, na prática, é o Estado como promotor ou disparador de uma territorialidade específica, e só existe graças ao movimento negro nacional (Silva, 2019).

As principais alianças sociais e culturais se dão nas festas e expressões artísticas locais, como o Encontro dos Tambores e o Marabaixo, que reúne diversas comunidades quilombolas do Amapá e suas manifestações culturais. O Encontro dos Tambores é fruto de uma discussão entre pessoas envolvidas com a cultura, que viram a necessidade de se criar um evento que aglutinasse todas as comunidades afroamapaenses, objetivando o fortalecimento das manifestações praticadas nas comunidades rurais e urbanas, como o Batuque, o Marabaixo, o Sairé, a Zimba, o Samba, o Tambor de Crioula, a Capoeira e as religiões de Matriz Africana (Umbanda e Candomblé). Sua realização é feita em torno do dia 20 de novembro a cada ano, com participação ativa do Quilombo do Rosa.

O Marabaixo firma-se como manifestação cultural de matriz africana e homenageia o Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade, na cidade de Macapá. Tem seu ciclo iniciado no Sábado de Aleluia, no bairro de Santa Rita (Favela), e no domingo, no bairro do Laguinho, e segue um calendário próprio.

Conforme se fazem as amizades e o estreitamento de laços nas festas de marabaixo, promove-se aproximação e estreitamente de laços entre as comunidades quilombolas, bem como identificações por conta de seu marcante conteúdo étnico -, se amplia e se fortalece a rede política formada pelo quilombo (Silva, 2019).

O caso da comunidade do Quilombo do Rosa exemplifica um processo que se repete em todo o país, no qual os sujeitos se autodefinem como remanescentes de quilombos e reivindicam acesso aos direitos garantidos pela Constituição. Essa disputa territorial tem início na questão fundiária, mas se expande para englobar também demandas por educação, saúde, trabalho, transporte, entre outras.

Na busca pelo acesso a esses direitos, diversos conflitos emergiram; contudo, tais embates promoveram um processo de politização. Ao se reconhecerem como ‘donos’ da terra enquanto integrantes de uma categoria identitária específica, os quilombolas adquiriram conhecimentos políticos e jurídicos.

De acordo com Silva (2019), uma das conclusões acerca da memória social do Quilombo do Rosa é que ela possui caráter marcadamente matriarcal. A reconstrução do passado da comunidade é feita a partir da referência às mulheres, e essa centralidade feminina permanece no presente.

O recente processo de territorialização também se organiza em torno da figura da matriarca, Maria Geralda, de modo que a defesa do território se confunde com a defesa de sua memória e liderança. No tempo atual, o protagonismo político igualmente está nas mãos das mulheres.

Ainda de acordo com Silva, na percepção das próprias mulheres do quilombo, se elas não tomarem a frente, os homens não o farão; por isso, são elas as que mais trabalham, tanto nas tarefas cotidianas quanto na esfera política. Trata-se, assim, de um matriarcado que combina poder e trabalho, no qual a preocupação com o coletivo recai quase inteiramente sobre as mulheres.

Esse matriarcado, porém, não pode ser compreendido como simples inversão do patriarcado, em que os homens concentram poder e exploram o trabalho feminino. Diferentemente, trata-se de um matriarcado político, no qual as mulheres exercem autoridade sobre o presente e o futuro da comunidade, sem contestação, assumindo também toda a carga de trabalho necessária à manutenção e construção desse futuro.

A luta pela efetivação dos direitos e pela participação em espaços públicos fortaleceu as estratégias políticas, as quais, por sua vez, impulsionaram a valorização cultural e a preservação da memória coletiva da comunidade do Quilombo do Rosa. Nessa trajetória, na busca pela implementação de políticas públicas, seus membros adquiriram importantes aprendizados políticos e jurídicos, além de ampliarem a visibilidade da construção histórica da comunidade.

Constatou-se, assim, que tais aprendizagens foram forjadas na própria luta e na defesa por melhores condições de vida. Apesar dos conflitos, os quilombolas do Rosa permanecem no território, movidos por um sentimento de justiça que se mostra determinante na persistente reivindicação pela titulação da terra — direito que reivindicam em nome da memória de seus antepassados escravizados e, sobretudo, em resposta às condições de subserviência a que foram submetidos (Silva, 2019).

Nos dias 22 e 23 de junho de 2013, foram realizados diálogos e reconhecimentos de pesquisa em dois quilombos do estado do Amapá, Quilombo do Rosa e Quilombo do Curiaú, com interesse para a orientação de trabalhos de cartografia entre os quilombolas do Amapá, por meio do Projeto Nova Cartografia Social no Amapá.

A reunião no Quilombo do Rosa foi facilitada pela Sra. Joelma Menezes Ester, do Fórum da Amazônia Oriental (Faor) e Associação dos Moradores da Comunidade do Rosa (AMCRO). Acompanharam esta atividade a Sra. Marluce e Alessandra, do Instituto de Mulheres Negras do Amapá (Imena), Sr. Egidio Araújo, da Secretaria Extraordinária de Políticas para Afrodescendentes (Seafro), e Rosa Acevedo, do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA) (Nova Cartografia Social da Amazônia, 2013).

No trecho da BR 156 que se estende de Macapá até Oiapoque foram feitas observações pontuais sobre várias comunidades quilombolas, próximas dessa capital. A quilombola Joelma Menezes Ester ressaltou a situação da comunidade quilombola Ilha Redonda, na qual foi instalada a usina de lixo da cidade, na altura do km 13.

Outros detalhes apontados por essa liderança foram as linhas de transmissão da hidrelétrica de Paredão, e aquelas que estavam sendo instaladas a partir da UHE Tucuruí, que correm paralelamente. Nessa direção, também estão instalados os trilhos da ferrovia que transporta o minério de manganês da Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari.

A programação começou com o reconhecimento e georreferenciamento do rio Matapi, distante 4 km do ‘centro’ do povoado. Dessa reunião, surgiram possibilidades do trabalho de Cartografia Social, em exame pela Coordenação do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA). A primeira seria realizar uma oficina de mapeamento no Quilombo do Rosa.

Cerca de dois anos depois, na sede da Associação do Quilombo do Rosa, ocorreu, em 26 de março de 2015, o lançamento do documento “Fascículo 9 – Quilombolas do Rosa”. Entre os convidados estavam a deputada estadual e ex-Superientendente do Incra no Estado do Amapá, Maria Cristina Almeida (PSD); Maykon Magalhães, diretor Presidente do Instituto Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Improir), em companhia de sete membros da sua equipe. O público foi formado por estudantes e pela professora Irislane Pereira de Moraes, da Universidade Federal do Amapá (Unifap).

No dia 12 de junho de 2015, foi publicada uma matéria na página do Diário do Amapá relatando a aprovação do requerimento da deputada federal Janete Capiberibe (PSB-AP) para realização de uma audiência pública por parte da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia da Câmara dos Deputados. A audiência teve por finalidade debater as ameaças contra os moradores do Quilombo do Rosa, no Amapá, e conhecer o processo de titulação da área como território quilombola.

A denúncia de violência chegou à deputada Capiberibe depois da escuta popular pela Comissão de Agricultura e Abastecimento da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), coordenada pela deputada estadual Cristina Almeida (PSB), na comunidade, em 17 de abril de 2015.

A deputada federal Janete Capiberibe convidou para a audiência a presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Maria Lúcia de Oliveira Falcón; a ministra da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), Nilma Lino Gomes; a coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (CCR6/MPF), Deborah Duprat; o presidente da Associação de Moradores e Produtores da Comunidade Remanescente do Quilombo do Rosa, Rogério Rafael Bahia Tenório; o diretor do Instituto do Meio Ambiente e do Ordenamento Territorial do Estado do Amapá (Imac), Luís Henrique Costa; a presidente da Fundação Cultural Palmares (FCP), Maria Aparecida da Silva Abreu; o Coordenador do Programa Terra Legal no Estado do Amapá, Luís Guilherme Melo; e a deputada estadual Cristina Almeida.

De 07 a 09 de novembro de 2024, ocorreu no Quilombo do Rosa o 1º Encontro dos Quilombos do Amapá, que buscou debater ações e políticas públicas de igualdade racial realizadas pelo Governo do Estado. Na abertura da programação, na sexta-feira, dia 8, aconteceu a entrega ao nível estadual do título definitivo de posse de terras pelo governador Clécio Luís e pelo senador Randolfe Rodrigues (PT) para o Quilombo do Rosa. O título foi oficializado em 20 de setembro de 2024 pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Maranhão.

O evento, realizado pela Fundação Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Fundação Marabaixo), contou com apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e da deputada estadual Dayse Marques (Partido Solidariedade).

O encontro marcou o lançamento do projeto Amapá Quilombola, que passa a integrar o programa Amapá Afro, política de Estado que prevê ações permanentes para populações negras e quilombolas do Amapá, para garantir igualdade racial em setores como educação, cultura, saúde, habitação, infraestrutura e saneamento básico.

Em entrevista à página da Agência Amapá, Joelma Menezes disse:

“É muito bom que este encontro esteja acontecendo em um quilombo, porque, geralmente, somos obrigados a sair do nosso território para ir à cidade discutir questões que nos dizem respeito. Hoje, estamos aqui, no nosso espaço, discutindo algo que é para nós e por nós. É um alívio saber que estamos sendo ouvidos no nosso próprio território, e isso precisa ser sempre assim, pois temos esse direito”, destacou Joelma.

De acordo com a Agência Amapá, durante a cerimônia, o governador Clécio Luís (Partido Solidariedade) fez a assinatura do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf, que dará acesso a linhas de créditos às comunidades quilombolas), a entrega de quatros Cadastros Ambientais Rurais coletivos (beneficiando 262 famílias) e do selo “Quilombos do Brasil”, do Governo Federal (que identifica produtos de origem étnica e territorial).

Além disso, no dia 08, o governo estadual realizou a entrega dos cartões de fomento para os 35 pesquisadores e 35 acadêmicos contemplados pelo programa “Afrocientista” do Amapá. Com um investimento de R$ 504 mil, a iniciativa é coordenada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá (Fapeap) e visa a incentivar a criação de novos projetos de pesquisa e inovação que abordem questões étnico-raciais, promovendo a inclusão e o desenvolvimento científico entre a população negra amapaense.

Após 17 anos de empenho e persistência dos servidores do Incra no Amapá, em novembro de 2024, o órgão finalmente emitiu o Título Definitivo coletivo para a Comunidade do Quilombo do Rosa. A entrega ocorreu na própria comunidade, em 29/11/2024, com a presença de representantes do MDA, do Incra, autoridades estaduais e lideranças locais (Incra, 2024).

O evento, que contou com autoridades e representantes de entidades como a Fundação Marabaixo, do Governo do estado do Amapá, e a presidente da Associação do Quilombo do Rosa, Joelma Menezes, teve um significado profundo para as comunidades quilombolas.

Josilana Santos, diretora-presidente da Fundação, destacou a importância do momento:

“Não foi apenas um ato político, mas um tributo às raízes africanas que sustentam a identidade cultural do Brasil. O reconhecimento dessas terras quilombolas reforça a conexão entre o passado e o futuro do país, alinhando a preservação da cultura negra ao desenvolvimento tecnológico, especialmente com o fortalecimento do Programa Espacial Brasileiro”.

De acordo com matéria publicada no site do Governo Federal, no dia 29 de novembro de 2024, a comunidade recebeu como uma vitória histórica o documento que garante, de forma legal, a posse das terras tradicionais de cerca de 50 famílias (Incra, 2024). O título, registrado em cartório, abrange 4.203,8580 hectares e assegura segurança jurídica e reconhecimento oficial dos direitos territoriais. A última titulação quilombola no Amapá havia ocorrido em 2013, para o Quilombo de São Raimundo do Pirativa.

Para as lideranças e autoridades presentes, a conquista reafirma o compromisso do Estado brasileiro com a justiça social, a valorização cultural e a proteção territorial. O então chefe da Divisão de Governança Fundiária do Incra/AP, Edmilson Batista, destacou que esse era o quarto Título Definitivo entregue no estado, e que o processo de regularização quilombola deve avançar significativamente. O então superintendente regional, Gersuliano Pinto, ressaltou que a ação reforçava a inclusão social, o desenvolvimento sustentável e o respeito às tradições das comunidades quilombolas, fortalecendo sua autonomia.

Além do título, foram entregues 23 Cadastros Ambientais Rurais (CAR), que representam avanço na regularização ambiental, conciliando preservação e uso sustentável dos recursos. Também foram assinados Contratos de Concessão de Uso (CCU) para 23 famílias de Igarapé Novo e 33 de Capoeira do Rei, garantindo posse da terra e acesso a políticas públicas de agricultura familiar e desenvolvimento sustentável. A comunidade ainda recebeu o selo Quilombos do Brasil, que valoriza e agrega valor à produção local no mercado.

Entregas no evento:

- Título de domínio para o Quilombo do Rosa;

- 23 Cadastros Ambientais Rurais (CAR);

- 23 Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (CAF);

- Contrato de Concessão de Uso (CCU) para 23 famílias do assentamento Igarapé Novo e 33 famílias do assentamento Capoeira do Rei;

- entrega de três selos Quilombos do Brasil;

- assinatura do Pronaf A;

- assinatura do protocolo de intenção entre a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá, no valor de 3 milhões: R$ 2 milhões (Anater) + contrapartida de R$ 1 milhão (GEA).

Atualização: setembro de 2025.

Cronologia

29 de novembro de 1900 – Josino Valério de Azevedo Coutinho obtém a Declaração de Posse das terras do Quilombo do Rosa.

22 de fevereiro de 1902 – Registro Oficial da Declaração de Posse por Josino Valério de Azevedo Coutinho.

A partir de 1950 – Mudança do local chamado Cariá para onde atualmente está localizada a vila sede do quilombo.

Novembro de 2002 – Enquanto os moradores do quilombo celebravam o tradicional Encontro dos Tambores, dona Geralda se depara com caminhões carregados de rejeitos minerais da Indústria e Comércio de Minérios (Icomi), prontos para despejar os resíduos em escavações feitas na mata. Ela se lança em um dos buracos e declara que não sairia dali, impedindo a operação.

2002 – Assassinato do patriarca da comunidade, Benedito Ester, por um grileiro que tentava se apossar e controlar as terras do Rosa.

2002 – Mobilização do Quilombo do Rosa contra a mineradora Icomi, que pretende depositar mais de 384 mil toneladas de rejeito tóxico de mineração em suas terras.

24 de junho de 2004 – Abertura do processo de titulação do território do Quilombo do Rosa junto à Superintendência Regional do Amapá do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Amapá (SR21/Incra).

2008 – Concluído pelo Incra o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação do Território (Rtid) da Comunidade de Remanescentes de Quilombo do Rosa.

29 de abril de 2010 – Incra/AP publica o edital relativo ao Relatório Técnico de Identificação e Delimitação da comunidade quilombola do Rosa no Diário Oficial da União (DOU), reconhecendo cerca de 5.000 ha como terras da comunidade.

22 de junho de 2013 – Reunião no Quilombo do Rosa para reconhecimentos de pesquisa facilitada pela Sra. Joelma Menezes Ester, integrante do Fórum da Amazônia Oriental (Faor) e da Associação dos Moradores da Comunidade do Rosa (AMCRO).

2014 – Primeiro mapa da comunidade elaborado em colaboração com o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA) da Universidade Estadual do Amazonas (Uema). A comunidade recebe a visita técnica da professora de antropologia da Universidade Federal do Pará (UFPA), Rosa Acevedo Marin, colaboradora do mapeamento.

26 de março de 2015 – Lançamento do “Fascículo 9 – Quilombolas do Rosa” pelo Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, coordenado por Alfredo Wagner Berno de Almeida e Rosa Elizabeth Acevedo Marin.

2016 – Certificação do Quilombo do Rosa pela Fundação Cultural Palmares (FCP) como remanescente de quilombo.

2017 – A comunidade desenvolve uma agricultura comercial como estratégia de geração de renda.

De 7 a 9 de novembro de 2024 – Quilombo do Rosa sedia primeiro Encontro dos Quilombos do Amapá, reunindo lideranças e representantes de mais de 40 comunidades quilombolas.

29 de novembro de 2024 – Incra emite o Título Definitivo coletivo para a Comunidade do Quilombo do Rosa após 17 anos de tramitação.

Fontes

AMAPÁ (Estado). Secretaria de Estado do Meio Ambiente – Sema. Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Rio Curiaú. Macapá, 2010ª.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PRODUTORES DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBOLAS DO ROSA. Projeto Mapeamento Social como instrumento de Gestão Territorial contra o Desmatamento e a Devastação. Disponível em: https://shre.ink/SMJ7. Acesso em: 13 ago. 2025.

BELLINGER, Carolina. Justiça determina que Incra conclua a titulação da terra quilombola Rincão dos Negros. Comissão Pró-índio de São Paulo, 22 abr. 2015. Disponível em: https://shre.ink/SMJ8. Acesso em 16 ago. 2025.

BORGES, Adriele Freitas et al. Vozes da Amazônia: resistência para a sobrevivência no Quilombo do Rosa – AP. In: VIII Congresso Nacional de Educação (Conedu), 2022. Disponível em: https://shre.ink/SMJp. Acesso em: 04 ago. 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra. Retificação da Portaria Nº 792, de 19 de novembro de 2024. Diário Oficial da União (DOU), 31 mar. 2025. Disponível em: https://shre.ink/SMJs. Acesso em: 18 ago. 2025.

CANTUÁRIA, Eliane Ramos. Apa do Rio Curiaú e a cidade de Macapá: relações sociais jurídicas e ambientais. Universidade Federal do Amapá (Unifap), 2011. Disponível em: https://shre.ink/SbVI. Acesso em: 25 set. 2025.

COMUNIDADE quilombo do Rosa recebe título de área de seu território no Amapá. Combate Racismo Ambiental, 04 dez. 2024. Disponível em: https://shre.ink/SMJd. Acesso em: 29 jul. 2025.

FERREIRA, Mariana. “Honro essas memórias e desejo compartilhar com as futuras gerações” diz quilombola do AP ao relembrar de suas origens. G1 Amapá, 28 set. 2023. Disponível em: https://shre.ink/SMJH. Acesso em: 29 jul. 2025.

FIGUEROA, Alba Lucy Giraldo. Relatório antropológico sobre a comunidade de remanescentes do Quilombo do Rosa, município de Macapá, Amapá. Brasília: Incra-BSB/DFQ, 2007.

NOGUEIRA, Jamylle. Governo do Amapá apresenta projetos de infraestrutura do Quilombo do Rosa para moradores da comunidade. Portal do Amapá, 22 abr. 2023. Disponível em: https://shre.ink/SM0J. Acesso em: 04 ago. 2025.

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Amazônia, Amazônias. SP: Contexto, 2012.

QUILOMBO do Rosa, Macapá em atividades de Oficina de mapa e de georreferenciamento do território. Nova Cartografia Social da Amazônia, 12 ago. 2013. Disponível em: https://shre.ink/SM0C. Acesso em: 04 ago. 2025.

ROGÉRIO, Cláudio. Quilombo do Rosa recebe título definitivo de posse de terras do governo federal. Diário do Amapá, 25 set. 2024. Disponível em: https://shre.ink/SM0h. Acesso em: 04 ago. 2025.

SANTOS, Emmanuel Raimundo Costa. Amazônia Setentrional Amapaense: do “mundo” das águas às florestas protegidas. Universidade Estadual Paulista, 21 jun. 2012. Disponível em: https://shre.ink/SM0j. Acesso em: 11 ago. 2025.

SILVA, David Junior de Souza. Entre passado e futuro: memória social do Quilombo do Rosa – Macapá, Amapá. GEO-UERJ, 2020. Disponível em: https://shre.ink/SM0S. Acesso em: 04 ago. 2025.

SILVA, David Junior de Souza.; CHAVEIRO, Eguimar Felício. O Quilombo do Rosa: etnogênese e territorialidade. Revista Sapiência, UEG, 2018. Disponível em: https://shre.ink/SM0g. Acesso em: 04 ago. 2025.

SILVA, David Junior de Souza.; FURTADO, Marivania Leonor Souza. Quilombo do Rosa: território de compartilhantes e resistência à “modernização”. OPSIS Catalão, 2004. Disponível em: https://shre.ink/SM0f. Acesso em: 04 ago. 2025.

SILVA, David Junior de Souza. “Foi uma luta grande que nós tivemos aqui”: Etnogênese e territorialidade do Quilombo do Rosa, Macapá/AP. Universidade Federal de Goiás (UFG), 2019. Disponível em: https://shre.ink/SM0T. Acesso em: 11 ago. 2025.

SOUZA, Marcelo Lopes. Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. Acesso em: 26 set. 2025.

SUPERTI, Eliane; SILVA, Gutemberg de Vilhena. Comunidades Quilombolas na Amazônia: construção histórico-geográfica, características socioeconômicas e patrimônio cultural no Estado do Amapá. Confins – Revista Franco-Brasileira de Geografia, 2015. Disponível em: https://shre.ink/SM0a. Acesso em: 16 ago. 2025.

TAVARES, Winicius. Amapá avança na regularização fundiária com entrega histórica de título definitivo ao Quilombo do Rosa, em Macapá. Agência de Notícias Amapá, 30 nov. 2024. Disponóvel em: https://shre.ink/SM0n. Acesso em: 04 ago. 2025.