![]()

Ausência de demarcação plena de sua Terra Indígena compromete o acesso do povo Kapinawá a serviços básicos de saúde e a programas habitacionais

UF: PE

Município Atingido: Buíque (PE)

Outros Municípios: Ibimirim (PE), Tupanatinga (PE)

População: Povos indígenas

Atividades Geradoras do Conflito: Atuação de entidades governamentais, Energia eólica, Especulação imobiliária, Políticas públicas e legislação ambiental

Impactos Socioambientais: Alteração no ciclo reprodutivo da fauna, Alteração no regime tradicional de uso e ocupação do território, Desertificação, Desmatamento e/ou queimada, Falta / irregularidade na demarcação de território tradicional, Poluição sonora

Danos à Saúde: Doenças não transmissíveis ou crônicas, Falta de atendimento médico, Insegurança alimentar, Piora na qualidade de vida

Síntese

O povo Kapinawá, localizado entre Buíque, Ibimirim e Tupanatinga, em Pernambuco, enfrenta há décadas uma série de conflitos socioambientais decorrentes da homologação incompleta de sua Terra Indígena (TI) em 1998, que excluiu áreas de ocupação tradicional (Tahyrine; Vasconcelos, 2022; Cimi Regional Nordeste, 2025). Essa lacuna deu origem a disputas com latifundiários, sobreposição pelo Parque Nacional do Catimbau (Ebrahim, 2021) e, mais recentemente, à pressão de empreendimentos eólicos, como o “Complexo Eólico de Buíque”, da empresa Energia de Buíque Ltda (Cimi, 2022).

Os impactos vão além da questão territorial: a ausência de demarcação plena compromete o acesso a serviços básicos de saúde e a programas habitacionais, como o “Minha Casa, Minha Vida (MCMV)”, mantido pelo governo federal, deixando algumas aldeias sem posto de saúde próprio (Ebrahim, 2021).

Em 2022, diante da proposta de implantação do “Complexo Eólico Buíque” — com 70 turbinas e previsão de afetar áreas sagradas e produtivas —, os Kapinawá mobilizaram-se junto à Defensoria Pública da União (DPU), Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e organizações de apoio, como o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e o Grupo de Estudos e Pesquisas Transdisciplinares sobre Meio Ambiente, Diversidade e Sociedade da Universidade de Pernambuco (GEPT/UPE) (Cimi, 2022). As ações incluíram reuniões, marchas e articulação com lideranças.

A resistência se intensificou em 2025, quando, em conjunto com famílias agricultoras e apoiadores — incluindo estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade de Pernambuco (UPE), além de organizações sociais —, ocuparam a sede da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) para denunciar impactos de parques eólicos e exigir a suspensão de licenças, incentivos fiscais e contratos denunciados por eles como abusivos (CPT NE2, 2025).

Essas mobilizações contribuíram para barrar temporariamente um leilão de 126 hectares sobrepostos ao território Kapinawá (Ebrahim, 2025), evidenciando a persistência na defesa do território e na articulação com aliados locais e institucionais.

Contexto Ampliado

O conflito socioambiental relatado diz respeito à história de luta e resistência do povo Kapinawá, entre o agreste e o sertão pernambucano, nos municípios de Buíque, Ibimirim e Tupanatinga. Até o início da década de 1980, os Kapinawá não tinham seu reconhecimento oficial como povo indígena, embora ocupassem de forma tradicional e contínua as terras situadas entre os municípios mencionados. Sua trajetória tem sido atravessada por disputas territoriais e constantes investidas de latifundiários interessados em suas terras (Tahyrine; Vasconcelos, 2022), bem como, mais recentemente, por empreendimentos eólicos.

Conforme apresentação do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade (Nepe) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), os Kapinawá são descendentes dos indígenas que habitavam a antiga aldeia de Macaco, mencionada desde o século XVIII por fontes como Anônimo (1746) e Coutto (1902, p. 170), que se referem a esse grupo como Prakió ou Paratió (Nepe, s.d.).

A centralidade da terra para os Kapinawá não se limita à sobrevivência física e econômica; ela é também o fundamento de sua memória coletiva, identidade e espiritualidade. Para os Kapinawá, o sagrado se manifesta sobretudo nas furnas — cavernas com pinturas rupestres, vestígios dos antepassados e morada dos encantados — e se estende à terra, ao vento, aos animais e a toda a natureza. Os rituais, realizados nas furnas, terreiros e matas, têm no canto um elemento central, pois é por meio dele que se comunicam com os encantados, pedindo proteção, força e expressando gratidão (Tahyrine; Vasconcelos, 2022).

Ainda de acordo com o referido Núcleo, o etnônimo Kapinawá passou a ser amplamente conhecido a partir do final da década de 1970, quando representantes do grupo buscaram a então Fundação Nacional do Índio (Funai) e a imprensa em Recife para denunciar a intensa pressão que vinham sofrendo sobre suas terras. Relataram invasões, episódios de violência por parte da Polícia Militar em Buíque e graves conflitos fundiários com o fazendeiro Romero Maranhão, bem como com seu representante local, Zuza Tavares — sogro do então prefeito do município, João de Godoy Neiva,e acusado pelos indígenas de atuar como grileiro. Na ocasião, também reivindicavam o reconhecimento oficial enquanto povo indígena e a regularização fundiária de seu território tradicional (Nepe, s.d.).

“Na época, os indígenas — então organizados em 42 famílias no Sítio Mina Grande (Pierson, 1981) — possuíam uma cópia de um documento de doação imperial da propriedade Macaco dos Índios, datado de 1874. Diante dessa situação, a FUNAI, por meio do Departamento de Promoção Indígena (DPI), encaminhou um ofício à Delegacia de Buíque solicitando que a polícia não interferisse na disputa territorial e garantisse a integridade das famílias indígenas. No entanto, em 28 de janeiro de 1980, a própria FUNAI, após solicitação da 3ª Delegacia Regional de Recife via radiograma, informou ‘desconhecer a existência de aldeamento em Buíque’.” (Nepe, s.d.)

Entretanto, ainda assim, conforme apresentado pelo Nepe, foi determinada pela Portaria nº 675/ 80 uma pesquisa sobre a identidade étnica do grupo, realizada pela socióloga Dolores Pierson. Como resultado, o relatório de viagem indicou a necessidade de estudo antropológico criterioso do grupo indígena (Nepe, s.d.).

O Núcleo informou ainda que, paralelo a essa indicação, os conflitos permaneciam latentes e culminaram, em 1982, com um tiroteio na Vila do Catimbau, envolvendo os Kapinawá e moradores da região, que resultou na morte de dois desses últimos (Levay, 1982 apud Nepe, s.d.). Após o ocorrido, a Funai, por meio do ITE nº 004/82 – AGESP, designou as antropólogas Diana Cléa Garcia da Motta e Lúcia Helena Soares de Mello para realizarem um estudo antropológico, uma investigação sobre a situação jurídica vigente e uma análise das causas dos conflitos na área ocupada pelos Kapinawá.

De acordo com o Nepe, no relatório apresentado, as antropólogas concluíram que, apesar da presença de um núcleo com 57 famílias e 505 remanescentes nesse período, não havia traços culturais que comprovassem a identidade indígena do grupo. Alegaram que o alto índice migratório e o fato de muitos não terem nascido na localidade enfraqueciam a noção de etnicidade, sustentando a hipótese de que se tratava de um grupo que fora, mas não era mais indígena. Além disso, questionaram a legitimidade de considerar como indígenas descendentes já na sexta geração (Relatório sobre os Kapinawá da Mina Grande/PE, p. 17, 39, 41 apud Nepe, s.d.).

Antes da Constituição Federal de 1988 – que orienta boa parte da política indigenista brasileira atualmente –, as diversas Constituições, desde o período colonial até o século XX, omitiram-se quanto à promoção da tutela e à proteção dos interesses das comunidades indígenas. Essa ausência de reconhecimento resultou em legislações como o Estatuto do Índio, ainda em vigor quando as antropólogas elaboraram relatórios sobre a identidade do povo Kapinawá (Braun, 2020).

Entretanto, ao longo da história constitucional brasileira, é possível observar tentativas pontuais de tratar da questão indígena, apesar da tendência geral de desconsiderá-los como cidadãos do Império e, depois, da República do Brasil. A Constituição de 1824, por exemplo, não fazia qualquer referência aos povos indígenas, embora o Projeto Constitucional de 1823 previsse espaços para catequese e “civilização”. Em 1834, um Ato Institucional transferiu às Assembleias Legislativas Provinciais e aos Governos Gerais a competência para tratar da catequese, civilização e criação de colônias para abrigar os povos indígenas (Braun, 2020).

Somente em 1934 a Constituição passou a incluir dispositivos específicos: a União assumiu a competência para legislar sobre a “integração” dos indígenas à comunidade nacional, reafirmando a lógica assimilacionista do Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Nesse contexto, o artigo 129 inovou ao reconhecer a posse das terras ocupadas por povos indígenas, ainda que proibindo sua alienação. A Carta de 1937 manteve essa garantia territorial, mas suprimiu a menção à “comunhão nacional”, reforçando o caráter autoritário da época (Braun, 2020).

Com o retorno de certas liberdades em 1946, a Constituição retomou o texto de 1934, reiterando a perspectiva de “integração”. Essa linha foi preservada na Constituição de 1967, que também reafirmou a competência da União e reconheceu o usufruto indígena sobre os recursos naturais, substituindo “comunhão” por “comunidade nacional”. Nesse período, foi criada a Fundação Nacional do Índio (Funai), em 1967, em substituição ao SPI, com a missão de conduzir políticas de “integração gradual” (Braun, 2020).

Em seguida, a Constituição de 1969 ampliou o reconhecimento das terras indígenas ao incluí-las formalmente como bens da União, assegurando a posse permanente e o usufruto exclusivo dos povos indígenas, embora ainda sob a ótica tutelar e integracionista (Braun, 2020).

A Constituição de 1969 vigorava no período desse tensionamento vivido pelos Kapinawá. Então, diante da persistência dos conflitos e, sobretudo, da mobilização dos Kapinawá em defesa da demarcação de seu território, a Funai, ainda em 1982, solicitou parecer à antropóloga Maria Rosário Carvalho, da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ela já havia visitado a área em 1981 com equipe do Programa de Pesquisa Povos Indígenas no Nordeste (Pineb) da referida Universidade.

Assim, em carta datada de 11 de agosto de 1982, enviada ao presidente da Funai, a antropóloga apresentou seu parecer sobre a identidade étnica do povo Kapinawá, afirmando que a identificação acionada por eles precisava ser levada em consideração, e que eles deveriam ter seus direitos constitucionais respeitados (Carvalho, 1982 apud Nepe, s.d.).

A indígena Kapinawá Sandra Jucá afirmou que foi necessário ao grupo passar por um processo de apropriação da identidade do seu povo. Afirmou em entrevista ao Brasil de Fato, publicada em 2022,que a única perda ao longo do tempo foi a língua materna; no entanto, as demais práticas — ainda que proibidas por conta dos conflitos — seguiram vivas: dançava-se o toré, realizavam-se rituais e prestava-se culto aos encantados. Relatou ainda que:

“As pessoas tinham muito medo de se autoafirmar indígenas. Mas dentro da aldeia, escondidos, continuavam os ritos, apesar das perseguições. (…) As pessoas não podiam se apresentar como indígena em nenhum local da cidade, falavam que eram caboclos, mas não indígenas.” (Tahyrine; Vasconcelos, 2022)

Ainda em 1982, foi criado o Posto Indígena Kapinawá, por meio da Portaria nº 793, de 08/11/1982. Dois anos depois, em 1984, foi constituído um Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de identificar e delimitar o território dos Kapinawá, conforme a Portaria nº 1647/E, de 1º de junho de 1984.

Integrado por técnicos da Funai e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o GT classificou a área como Reserva Indígena (Sampaio, 1993 apud Nepe, s.d.). Contudo, sob a lógica de ausência de transparência que permeava as ações do Estado brasileiro durante a ditadura militar, a Funai deixou de explicitar as razões dessa definição e não indicou os estudos que teriam respaldado sua decisão (Sampaio, 1993 apud Nepe, s.d.).

Segundo o Nepe, apesar dessas lacunas, o trabalho teve, à época, o mérito de tornar mais precisos os limites leste e norte do território, situados na Serra do Pinga e nos riachos do Catimbau e Coqueiro, respectivamente — regiões que estavam sendo alvo recorrente de invasões e grilagens sobre as terras tradicionais dos Kapinawá (Sampaio, 1993 apud Nepe, s.d.).

O levantamento fundiário na área Kapinawá intensificou disputas internas entre o núcleo da Mina Grande, liderança do movimento de resistência, e outras comunidades que não aceitaram a tutela da Funai, como Julião e Ponta da Vargem. Atendendo às lideranças da Mina Grande, 124 famílias dessas localidades foram classificadas como posseiras, enquanto o GT, por cautela, deixou de registrar famílias divergentes da própria Mina Grande, tornando o levantamento incompleto.

A partir de 1988, a maioria dessas famílias teria seus direitos reconhecidos como indígenas pela Funai, restando como posseiras apenas algumas, com presença mais recente na região (Sampaio, 1993 apud Nepe, s.d.).

Em 1985, o Grupo de Trabalho Indigenista (GTI), instituído pela Portaria Interministerial nº 002/1983, recebeu um memorando (Memo nº 009/Coord.GT/1985) do coordenador do GT, Nelson Marabuto Domingues, com uma proposta de delimitação relacionada à Terra Indígena (TI) Kapinawá. No entanto, essa proposta não foi avaliada pelo GTI porque o levantamento fundiário da área ainda não havia sido finalizado (Nepe, s.d.; Brasil, 1985).

Já em 1988, um relatório interno da Funai continuava indicando a necessidade de concluir esse levantamento e apreciar a proposta de delimitação pendente. Em 1991, a TI Kapinawá foi incluída em uma extensa lista (com mais de 100 áreas) que seriam reavaliadas, à luz das mudanças legislativas introduzidas pela promulgação da atual Constituição Federal em 5 de outubro de 1988, por uma Comissão Especial de Análise da Funai, criada pela Portaria nº 398/1991.

A comissão teria o prazo de um ano para concluir seus trabalhos, mas só os finalizou em julho de 1993. No entanto, esse parecer nunca foi oficializado como proposta formal de delimitação (Nepe, s.d.).

A Terra Indígena Kapinawá foi homologada em 1998, mas diversas famílias ficaram excluídas do perímetro oficial de 12 mil hectares. Desde então, os indígenas seguem reivindicando a realização de um novo estudo que possibilitasse a inclusão dos grupos que permaneceram fora da área reconhecida (Tahyrine; Vasconcelos, 2022; Terras Indígenas do Brasil, s.d). Em 2002, a criação do Parque Nacional (Parna) do Catimbau implicou na sobreposição de parte das terras reivindicadas, dando início a recorrentes conflitos de interesses (Ebrahim, 2021).

Os Kapinawá também passaram a reivindicar a realização de um novo estudo fundiário que incluísse áreas consideradas essenciais, como sítios arqueológicos e locais com pinturas rupestres que eles atribuíam a seus antepassados. A maior parte dessas famílias vivia, segundo os próprios indígenas, na área ocupada pelo Parque Nacional do Catimbau. Relatórios da Funai de 2002 registravam 147 famílias kapinawá “desaldeadas”, sendo 45 localizadas dentro da área proposta para o parque (Nepe, s.d.).

No ano de 2013, conforme o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), o povo Kapinawá enfrentou dois processos de reintegração de posse, nos quais foram acusados de invadir violentamente duas fazendas. Tais acusações, no entanto, destoavam da realidade e referiam-se, na verdade, a áreas de ocupação tradicional do povo, reivindicadas por eles, mas que ficaram fora do processo de demarcação (Cimi, 2022).

As disputas fundiárias e a exclusão de áreas de ocupação tradicional do processo de demarcação não se limitavam à dimensão territorial. Para os Kapinawá, preservar a memória, os saberes e os lugares simbólicos é também uma forma de reafirmar sua presença e seus direitos. Nesse sentido, iniciativas voltadas ao fortalecimento cultural ganharam destaque. Entre 15 e 19 de agosto de 2016, a Terra Indígena Kapinawá (Buíque-PE) sediou o II Fórum Nacional de Museus Indígenas e o III Encontro de Museus Indígenas em Pernambuco, reunindo representantes indígenas de 13 estados, instituições indigenistas, organizações não governamentais (ONGs) e universidades.

O evento abordou temas como diálogo colaborativo, apropriação dos museus pelos povos indígenas, memória, patrimônio cultural, acervos etnográficos, gestão museológica e inventários participativos. A juventude indígena discutiu políticas culturais, reivindicando apoio para registrar a memória e o modo de vida nas aldeias.

Foram elaboradas propostas em quatro eixos — gestão museológica e patrimônio cultural; formação e capacitação; políticas públicas e sustentabilidade; articulação em rede — além de moções de apoio, como à mobilização contra a municipalização da educação escolar indígena em Pernambuco (Combate Racismo Ambiental, 2016).

O território tradicionalmente habitado pelos Kapinawá continuou sendo alvo de intenso interesse por parte de fazendeiros, posseiros e empreendimentos, sobretudo pelo interesse na terra produtiva e na abundância de águas; assim, eles tiveram muitos enfrentamentos com latifundiários na região situada (Tahyrine; Vasconcelos, 2022).

Em 2021, os Kapinawá denunciaram a devastação de uma área sagrada de seu território, situada dentro dos limites do Parque Nacional do Catimbau, causada por ações de latifundiários (Ebrahim, 2021). Eles ainda vivenciaram a época de “cortes dos arames”, período marcado pela resistência dos Kapinawá diante das constantes investidas sobre seu território. Os fazendeiros delimitavam as áreas com cercas de arame farpado, enquanto os indígenas reagiam desmontando e incendiando essas barreiras impostas sobre suas terras (Tahyrine; Vasconcelos, 2022).

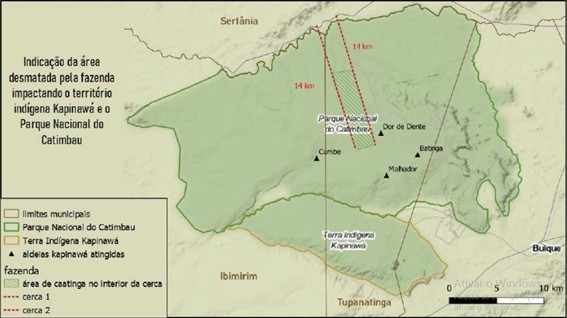

Conforme reportagem do Brasil de Fato, o grupo denunciou que uma fazenda de criação de caprinos estava destruindo e cercando um trecho intocado de caatinga. A área desmatada integrava parte do território sagrado dos Kapinawá, sobreposto pelo Parque. A unidade de conservação abriga pelo menos 42 sítios arqueológicos catalogados, cerca de duas mil cavernas e 28 cavernas-cemitério. Suas formações geológicas, compostas por arenitos de diferentes cores e tipos, remontam há mais de 100 milhões de anos (Ebrahim, 2021).

Segundo a denúncia, a área desmatada avançava 14 quilômetros dentro do Parque Nacional do Catimbau, com 17 metros de largura, nas proximidades do distrito de Moderna, em Ibimirim (PE). A Fazenda Juá, atribuída à Caprinor S/A, estaria utilizando retroescavadeiras e tratores para cercar o local, suprimindo vegetação e impactando diretamente as aldeias Batinga, Cumbe, Dor de Dente e Malhador (Ebrahim, 2021).

Os tensionamentos engendrados pela falta de demarcação de todas as aldeias prejudicavam a garantia de acesso à saúde e aos programas sociais. Por exemplo, nas áreas ainda sem demarcação, as famílias não conseguem construir casas pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”, do governo federal; e as aldeias ficam sem direito a um posto de saúde próprio. Enquanto algumas famílias têm direito a certos acessos, outras que vivem muito próximas não têm (Ebrahim, 2021).

Os Kapinawá defendem que a demarcação reforçaria a preservação da Caatinga, bem como garantiria o direito de criar animais, coletar frutas e plantas medicinais (Ebrahim, 2021). Outro elemento delicado com relação aos tensionamentos é que os Kapinawá têm uma particularidade quanto à demarcação de terra. O Parque Nacional do Catimbau, vale lembrar, foi criado em 2002, sobrepondo-se a parte das terras reivindicadas, e isso vem sendo objeto de uma série de conflitos de interesses desde então (Ebrahim, 2021).

Assim, como exemplo de tensão, os Kapinawá relataram que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) proibiu a retirada de piçarra, madeira para cercas e dificultou a obtenção de declarações para solicitação de energia elétrica em novas residências. Ainda assim, eles defendem que o Parque Nacional do Catimbau atue de forma conjunta com o povo indígena na proteção da Caatinga, do patrimônio arqueológico, da biodiversidade e no combate à exploração ilegal de recursos naturais (Ebrahim, 2021).

Além dos conflitos fundiários, o povo Kapinawá passou a enfrentar também disputas relacionadas à instalação de empreendimentos de energia eólica em seu território, trazendo novos desafios e pressões sobre suas áreas de uso tradicional.

De acordo com o Cimi (2022), no final de fevereiro de 2022, o grupo foi surpreendido pela notícia da intenção de instalação de um grande parque eólico nos limites de sua terra indígena demarcada, abrangendo também áreas reivindicadas para ampliação territorial. Imediatamente, protocolaram denúncia junto a órgãos como a Defensoria Pública da União (DPU), em Pernambuco, o Ministério Público Federal (MPF), em Garanhuns, o Ministério Público do Trabalho (MPT) – por meio do Grupo de Trabalho de Povos Originários e Comunidades Tradicionais – e à então Fundação Nacional do Índio (Funai), apresentando uma série de reivindicações.

O projeto, de iniciativa privada, foi liderado por um fazendeiro, autor de uma das ações de reintegração de posse contra os Kapinawá, em 2013, e previa a instalação de 70 turbinas eólicas em mais de 3 mil hectares. Conforme notícia do Cimi (2022), embora a energia eólica seja considerada uma fonte renovável, já é amplamente reconhecido que sua implantação pode gerar significativos impactos ambientais, sociais e à saúde humana, especialmente quando realizada em áreas de conservação e territórios indígenas – como no caso.

Denominado “Complexo Eólico Buíque”, o empreendimento, que está sendo desenvolvido pela empresa Energia de Buíque Ltda, tramitou a partir de 2022 em diferentes órgãos estatais – como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) -, e estava projetado para alcançar capacidade de 315 MW (Carneiro, 2022; Cimi, 2022).

Seus efeitos potenciais incluíam: poluição visual causada pelos aerogeradores; ruídos constantes das turbinas; mortandade de aves – sobretudo em rotas migratórias – e de abelhas; interferências eletromagnéticas em transmissões televisivas em Buíque e Catimbau; danos a sítios arqueológicos, inclusive os ainda não identificados; conflitos fundiários; desmatamento da Caatinga; e prejuízos às atividades de agricultura, apicultura e criação de animais (Cimi, 2022).

No caso da construção do parque eólico em território indígena kapinawá, o Cimi destacou que a comunidade não foi, em nenhum momento, informada, contatada ou consultada sobre o projeto, apesar de seu alto potencial de causar impactos negativos sobre o território, a saúde, a vida do povo e de suas futuras gerações, bem como sobre todo o ecossistema local e ao Parque Nacional do Catimbau (CIMI, 2022).

Em 11 de maio de 2022, o povo Kapinawá reuniu-se na Escola Indígena Anjuká, na Aldeia Colorau, para discutir a proposta do empreendimento. O encontro contou com a participação da equipe do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) – Regional Nordeste; de um coordenador técnico local da Funai; do Grupo de Estudos e Pesquisas Transdisciplinares sobre Meio Ambiente, Diversidade e Sociedade (GEPT), vinculado ao Coletivo Direitos em Movimento (Dimo) do curso de Direito da Universidade de Pernambuco (UPE), representado pela estudante Aylla Oliveira Kapinawá; e da Defensoria Pública da União (DPU), por meio do defensor regional de Direitos Humanos (DRDH), André Carneiro, presente para um momento de escuta e diálogo. Houve grande participação da comunidade, reunindo desde jovens até anciãos e lideranças de todas as aldeias. A mediação foi conduzida pelo cacique Robério (Cimi, 2022).

Em 19 de maio de 2022, cumprindo encaminhamento da reunião anterior, o povo Kapinawá marchou de seu território até Buíque para exigir esclarecimentos da Prefeitura sobre o projeto, manifestar oposição ao empreendimento e reafirmar seus direitos constitucionais ao território e à consulta prévia, livre e esclarecida (Cimi, 2022).

A mobilização não se encerrou nesse ato. Nos anos seguintes, as ações se intensificaram e ganharam novos aliados, refletindo a persistência na defesa do território e na resistência aos empreendimentos.

Em 17 de fevereiro de 2025, o povo Kapinawá, em conjunto com famílias agricultoras da região afetadas pela instalação dos complexos eólicos, ocupou a sede da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), em Recife/PE. A ocupação recebeu o apoio de estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e UPE, além de organizações sociais solidárias à causa, como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a “Escola dos Ventos”, entre outras(CPT NE2, 2025).

O ato teve como objetivo denunciar os impactos irreversíveis provocados pelos empreendimentos eólicos nas comunidades, como a perda de territórios, remoções forçadas, contratos considerados abusivos, além de prejuízos ambientais e à saúde das famílias que viviam próximas aos aerogeradores. As lideranças também apresentaram uma pauta de reivindicações voltada a diferentes órgãos governamentais, tanto estaduais quanto federais (CPT NE2, 2025).

Entre as principais demandas, as famílias exigiram a revogação imediata das licenças de operação dos complexos Ventos de Santa Brígida, Ventos de São Clemente e Serra das Vacas, empreendidos, respectivamente pela Casa dos Ventos e PEC Energia, solicitando a paralisação das atividades até a adoção de medidas efetivas de reparação, compensação e mitigação. Pressionaram a Companhia Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH) e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Semas/PE) a suspender o licenciamento de novos empreendimentos até que estudos técnicos comprovassem a inexistência de danos às comunidades vizinhas (CPT NE2, 2025).

Também cobraram da Adepe e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (SDEC/PE) a suspensão de incentivos fiscais e créditos a empresas denunciadas por violações de direitos, como Casa dos Ventos, Echoenergia e Auren. Ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), reivindicaram a garantia da consulta prévia às comunidades tradicionais, conforme a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e a realização de audiências públicas antes da concessão de novas licenças (CPT NE2, 2025).

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) foi instada a suspender e não renovar contratos de fornecimento de energia de fazendas eólicas com denúncias de impactos socioambientais negativos. Já os Ministérios Públicos Estadual (MPPE) e Federal (MPF) foram acionados para intervir na anulação de contratos de arrendamento considerados abusivos e investigar crimes socioambientais atribuídos às empresas responsáveis pelos parques denunciados (CPT NE2, 2025).

Após ocupação da Adepe pelos indígenas e pelas famílias agricultoras, em 18 de fevereiro de 2025 o governo de Pernambuco ordenou a paralisação dos parques eólicos dos municípios de Caetés e Venturosa. Contudo, em poucos dias o desembargador Antenor Cardoso Soares Júnior, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), concedeu liminar que permitiu o religamento das turbinas eólicas, justificando o interesse social e coletivo, embora isso fosse questionado pelas comunidades envolvidas (Brito, 2025).

Os conflitos envolvendo usinas eólicas são comuns em Pernambuco. Há mais de uma década, esses parques têm causado impactos socioambientais, psicológicos e territoriais, afetando de forma mais intensa áreas de comunidades camponesas, indígenas e quilombolas sem regularização fundiária (Cimi Regional Nordeste, 2025).

A instalação dos complexos eólicos trouxe uma série de impactos negativos que afetam diretamente a qualidade de vida da população. Entre os principais problemas enfrentados estão a poluição sonora, a contaminação das águas, o desmatamento e o bloqueio ao acesso aos cultivos de subsistência.

Além disso, muitos moradores relatam ansiedade, depressão e distúrbios do sono como consequência da presença dos aerogeradores. O que antes era um local de tranquilidade e sustento, agora se tornou um espaço marcado pelo estresse e pela perda de vínculos e modos de vida. Um desses casos pode ser acompanhado neste Mapa de conflitos.

Imagem 03 – Estudantes do povo Kapinawá protestam contra a criação do Parque Eólico dentro do território indígena Kapinawá. Foto: professores da escola indígena São Marco da Aldeia Coqueiro (Cimi, 2022).

Outra ameaça aos Kapinawá foi a proposta de leilão de terras não demarcadas de seu território. Em abril de 2025, o governo de Pernambuco pretendeu leiloar, entre os dias 10 e 24, 126 hectares da Terra Indígena, em Buíque. O território que seria levado a arremate ficava no Vale do Catimbau, sendo ocupado pelas aldeias Baixa da Palmeira, Coqueiro da Mina Grande e Ponta da Várzea, numa área que fazia parte de um procedimento em curso de revisão demarcatória (Cimi Regional Nordeste, 2025).

O leilão decorreria de uma Ação de Execução Fiscal, envolvendo 126 hectares avaliados pelo Leiloeiro Público Oficial Flávio Alexandre Alves da Costa e Silva em R$ 252 mil. A 1ª Vara Cível da Comarca de Arcoverde publicou um edital, com regras e informações do leilão, que seria realizado exclusivamente de forma online (Cimi Regional Nordeste, 2025).

A indígena Ayla Kapinawá explicou ao Cimi Regional Nordeste (2025) que os projetos eólicos na região estão intrinsecamente relacionados aos interesses de proprietários cujas terras se sobrepõem à Terra Indígena. Ela relatou que:

“A fazenda que será leiloada tem 800 hectares, mas a parte que vai a leilão tem 126 hectares. (…) Essa fazenda é a razão de muitos conflitos dentro do território, incluindo a questão de um projeto eólico, que conseguimos evitar. Ela está relacionada. Muitas torres ficariam nessa fazenda. (…) É uma questão que roda, roda e sempre termina nas eólicas. Um dos proprietários da empresa que iria instalar o projeto eólico é um dos donos dessa mesma fazenda.” (Cimi Regional Nordeste, 2025)

Segundo a antropóloga Lara Erendira Amorim de Andrade (UFPE), os conflitos envolvendo os Kapinawá têm origem na homologação incompleta da TI Kapinawá em 1998, que deixou de fora áreas reivindicadas pelo povo. Desde então, a Funai analisa a readequação dos limites, sem conclusão.

A situação se agravou com a criação do Parque Nacional do Catimbau e, mais recentemente, com a proposta do parque do Complexo Eólico Buíque nas bordas da TI, sobreposto a áreas tradicionalmente usadas pelas famílias. Para Andrade, os Kapinawá enfrentam uma “sobreposição de conflitos socioambientais” há décadas, sendo obrigados a desenvolver estratégias para manter o controle sobre seu território (Cimi Regional Nordeste, 2025).

Após pressão da comunidade, em 10 de abril de 2025, a Vara Cível da Comarca de Arcoverde suspendeu, a pedido da Procuradoria Geral do Estado (PGE), o leilão de 126 hectares sobrepostos ao território, nas áreas conhecidas como Coqueiro da Mina Grande e Ponta da Várzea, na comunidade do Coqueiro. A medida foi justificada pela preservação do interesse público e pela prevenção de possíveis nulidades processuais (Ebrahim, 2025).

De acordo com Raíssa Ebrahim (2025), Mina Grande abriga a aldeia-sede do povo Kapinawá. Ela relata que havia pretensão de leilão do imóvel devido a dívidas fiscais de cerca de R$ 2,62 milhões junto ao estado, sendo avaliado em R$ 252 mil (R$ 1,5 mil por hectare) e com lance inicial de R$ 126 mil.

Ela afirmou ainda que o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) publicou dois editais referentes ao mesmo imóvel, vinculado a dois processos distintos de execução fiscal. A área integra uma fazenda de 800 hectares com múltiplos proprietários. Entretanto, os editais não especificam a localização exata do lote, argumento central no pedido de suspensão (Ebrahim, 2025).

Atualizada em setembro 2025.

Cronologia

Final da década de 1970 – Representantes do povo indigena Kapinawá buscam a então Fundação Nacional do Índio (Funai) e a imprensa em Recife para denunciar a intensa pressão que sofrem sobre suas terras.

1980 – Funai publica a Portaria nº 675/1980 para uma pesquisa sobre a identidade étnica do grupo Kapinawá, realizada pela socióloga Dolores Pierson.

1982 – Tiroteio na Vila do Catimbau, envolvendo os Kapinawá e moradores da região, resulta em duas mortes.

1982 – Funai, por meio do ITE nº 004/82 – AGESP, designa as antropólogas Diana Cléa Garcia da Motta e Lúcia Helena Soares de Mello para realizarem estudo antropológico sobre a situação jurídica vigente, bem como uma análise das causas dos conflitos na área ocupada pelos Kapinawá.

1982 – Funai solicita parecer à antropóloga Maria Rosário Carvalho, da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

11 de agosto de 1982 – Envio de carta com parecer da antropóloga Maria Rosário Carvalho ao presidente da Funai, com parecer favorável à reivindicação de identidade étnica indígena do povo Kapinawá.

08 de novembro de 1982 – Criado Posto indígena Kapinawá por meio da Portaria nº 793, da Funai.

1º de junho de 1984 – Constituição de um Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de identificar e delimitar a área Kapinawá, conforme a Portaria Funai nº 1647/E.

1985 – Grupo de Trabalho Indigenista (GTI), instituído pela Portaria Interministerial nº 002/83, recebe memorando (MEMO nº 009/COORD GT/85) do coordenador do GT, Nelson Marabuto Domingues, com proposta relacionada à Terra Indígena (TI) Kapinawá.

1988 – Relatório interno da Funai continua indicando a necessidade de concluir levantamento.

1991 – TI Kapinawá é incluída em uma extensa lista (com mais de 100 áreas) a ser reavaliada por Comissão Especial de Análise da Funai, criada pela Portaria nº 398/91.

14 de dezembro de 1998 – Terra Indígena Kapinawá é homologada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso.

2002 – Criação do Parque Nacional do Catimbau pelo Governo Federal.

15 e 19 de agosto de 2016 – Terra Indígena Kapinawá (Buíque-PE) sedia o II Fórum Nacional de Museus Indígenas e o III Encontro de Museus Indígenas em Pernambuco, reunindo representantes de 13 estados, instituições indigenistas, organizações não governamentais (ONGs) e universidades.

2021 – Kapinawá denunciam devastação de área sagrada de seu território, situada dentro dos limites do Parque Nacional do Catimbau, causada por ações de latifundiários.

Fevereiro de 2022 – Grupo indígena é surpreendido por notícia da intenção de instalação de um grande parque eólico proposto pela empresa Energia de Buíque Ltda, nos limites de sua terra indígena demarcada, abrangendo também áreas reivindicadas para ampliação territorial.

11 de maio de 2022 – Povo Kapinawá se reúne na Escola Indígena Anjuká, na Aldeia Colorau, para tratar do projeto do parque eólico com a presença da equipe do Conselho Indigenista Missionário (Cimi).

19 de maio de 2022 – Povo Kapinawá marcha de seu território até Buíque para exigir esclarecimentos da prefeitura sobre o projeto do parque eólico.

17 de fevereiro de 2025 – Indígenas e famílias agricultoras da região, afetadas pela instalação dos complexos eólicos, ocupam a sede da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), em Recife/PE.

Abril de 2025 – Governo de Pernambuco pretende leiloar, entre os dias 10 e 24, 126 hectares de terras não demarcadas do território do povo Kapinawá, em Buíque.

10 de abril de 2025 – Vara Cível da Comarca de Arcoverde suspende, a pedido da Procuradoria Geral do Estado (PGE), o leilão de 126 hectares sobrepostos ao território indígena Kapinawá.

Fontes

BRASIL. Ministério da Educação – MEC. Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre a Etnicidade – Nepe. Kapinawá. S.d. Disponível em: https://shre.ink/tAgH. Acesso em: 31 jul 2025. s.d.

BRASIL. Ministério do Interior. Fundação Nacional do Índio – Funai. Memo nº 009 / Ord. GT/1985. Ministério do Interior; FUNAI, 1985. Disponível em: https://shre.ink/Sopr. Acesso em: 23 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde – MS. Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz. Parques eólicos do Agreste pernambucano forçam comunidades a abandonarem suas casas por problemas de saúde e impedem seu modo de vida e sua subsistência. Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, Rio de Janeiro, ago. 2023. Disponível em: https://shre.ink/tAbT. Acesso em: 14 ago. 2025.

BRAUN, Helenice da Aparecida Dambrós. O reconhecimento dos direitos dos povos indígenas: um estudo à luz das Constituições brasileiras. Revista Jurídica, Curitiba, v. 01, n. 58, pp. 573-604, 2020. Disponível em: https://shre.ink/SopL. Acesso em: 21 set. 2025.

BRITO, Gabriel. Eólicas em Pernambuco: uma breve vitória. Combate Racismo Ambiental, 10 mar. 2025. Disponível em: https://shre.ink/tAbl. Acesso em: 01 ago. 2025.

CARNEIRO, Giovanna. Povo Kapinawá protesta contra parque eólico no Vale do Catimbau e em áreas do território indígena. Marco Zero. 24 maio 2022. Disponível em: https://shre.ink/Sopa. Acesso em: 23 set. 2025.

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA – NORDESTE 2 (CPT-NE2). Famílias agricultoras e indígenas Kapinawá ocupam sede da ADEPE, no Recife, em protesto contra os impactos causados por complexos eólicos no estado. Combate Racismo Ambiental, 17 fev. 2025. Disponível em: https://shre.ink/tAbg. Acesso em: 01 ago. 2025.

CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO – REGIONAL NORDESTE (CIMI-NE). Parque eólico: povo Kapinawá contra os negócios do vento. Combate Racismo Ambiental, 24 maio 2022. Disponível em: https://shre.ink/tAbv. Acesso em: 01 ago. 2025.

CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO – REGIONAL NORDESTE (CIMI-NE). Governo de PE pretende leiloar 126 ha da TI Kapinawá reivindicada; eólicas podem se aproveitar. Combate Racismo Ambiental, 11 abr. 2025. Disponível em: https://shre.ink/tAbm. Acesso em: 14 ago. 2025.

EBRAHIM, Raíssa. Indígenas Kapinawá denunciam desmatamento no Parque Nacional do Catimbau. Brasil de Fato, 29 out. 2021. Disponível em: https://shre.ink/tAbN. Acesso em: 9 ago. 2025.

EBRAHIM, Raíssa. Ameaçado por projeto eólico, povo kapinawá consegue suspensão de leilão de área indígena. Marco Zero, republicado por Combate Racismo Ambiental, 11 abr. 2025. Disponível em: https://shre.ink/tAgT. Acesso em: 31 jul. 2025.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL – ISA. Terra Indígena Kapinawá. Terras Indígenas do Brasil, s.d. Disponível em: https://shre.ink/Sope. Acesso em: 23 set. 2025.

POVOS Indígenas e pesquisadores discutem Museus e Processos Museológicos na Terra Indígena Kapinawá (PE). Combate Racismo Ambiental, 19 ago. 2016. Disponível em: https://shre.ink/tAbi. Acesso em: 13 ago. 2025.

TAHYRINE, Iyale; VASCONCELOS, Julia. Conheça a história e a luta por território dos indígenas Kapinawá do Vale do Catimbau (PE). Brasil de Fato, Petrolina (PE), 23 fev. 2022. Disponível em: https://shre.ink/tAbJ. Acesso em: 01 ago. 2025.